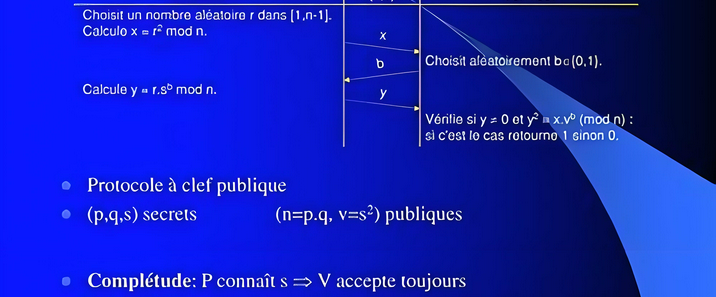

拜占庭容错(Byzantine Fault Tolerance, BFT) 的理论根源可追溯至 1982 年兰伯特(Lamport)等人提出的 “拜占庭将军问题”—— 分布式系统中,部分节点可能因故障或恶意行为发送矛盾信息,导致系统共识失效。传统分布式协议(如 Paxos、Raft)仅能处理节点宕机(崩溃容错),而 BFT 需进一步应对恶意节点的主动攻击(如数据篡改、双重支付)。实用拜占庭容错算法(Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT) 的诞生标志着 BFT 理论从学术走向工程实践。1999 年,MIT 团队针对传统 BFT 算法复杂度高(消息复杂度达 O(n³) 的缺陷,通过优化消息交互流程与状态机复制机制,将共识延迟降至 O(n²) ,使 BFT 首次适用于实时交易场景。该算法的核心突破在于:引入视图(View)概念:通过主节点轮换机制避免单一节点作恶或性能瓶颈;三阶段轻量级协议:将复杂的投票过程拆解为预准备、准备、提交,减少冗余通信;确定性最终性:区别于 PoW 的概率性确认,区块一旦提交即不可逆转,满足金融级可靠性需求。