“早上6点起床才健康”“熬夜后早起等于慢性自杀”“同事每天5点起精力充沛,我为什么9点起还犯困?”关于“起床时间”的讨论,似乎永远绕不开“早起是否更优”的争议。有人坚信“早起毁一天”,赖床到自然醒才能开启活力模式;也有人奉“早起更健康”为圭臬,将清晨时光视为提升效率的黄金期。

事实上,没有绝对“正确”的起床时间,只有“适合自己”的作息节奏。我们对起床时间的适应度,早已被身体里的“生物钟”悄悄设定——它不仅决定了我们是“晨型人”还是“夜型人”,更影响着睡眠质量、精力状态甚至长期健康。

一、先搞懂:你的身体里,藏着“作息生物钟”

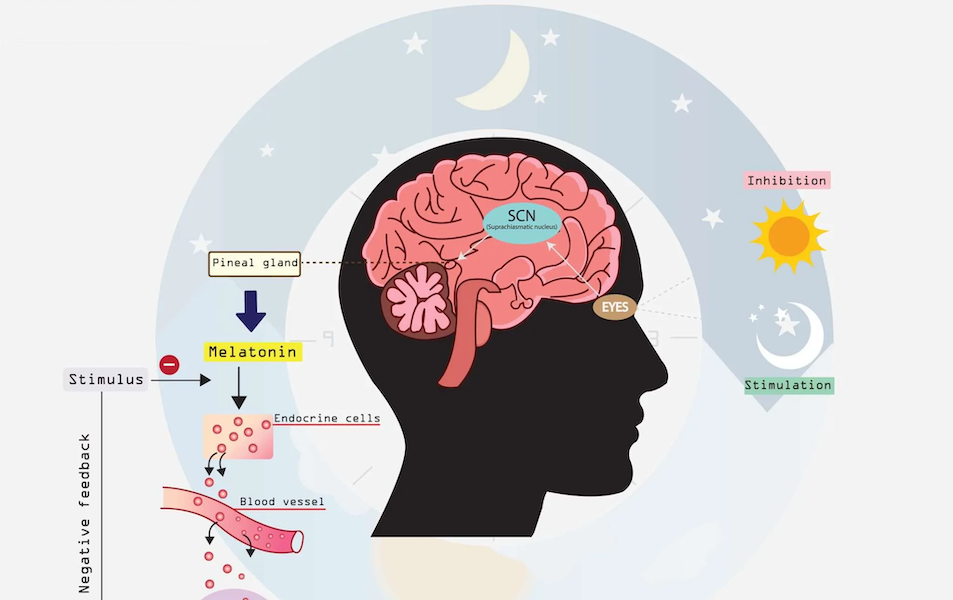

要判断“几点起床适合自己”,首先要了解身体的“核心指挥系统”——昼夜节律(Circadian Rhythm),也就是我们常说的“生物钟”。它像一个精准的“24小时计时器”,由大脑中的“视交叉上核”(位于下丘脑)控制,会根据外界光线、温度变化,调节身体的激素分泌、新陈代谢、睡眠-觉醒周期。

其中,两个关键激素直接影响我们的作息:

褪黑素:当外界光线减弱(如夜晚),大脑会分泌褪黑素,让身体产生困意,帮助入睡;

皮质醇:当光线增强(如清晨),皮质醇水平上升,帮我们从睡眠中苏醒,提升白天的警觉性和精力。

而每个人的生物钟“校准时间”不同,这就导致了“作息分型”的差异:

作息分型主要分为三类,不同类型在核心特征、典型作息和身体适应表现上存在明显差异。

第一类是晨型人(Lark),这类人群的生物钟偏早,对清晨光线更为敏感,其典型作息通常是6:00-7:00起床,21:30-22:30入睡,在身体适应表现上,晨型人清晨精力最为旺盛,思维清晰,而到了傍晚后则容易产生疲劳感。

第二类是夜型人(Owl),他们的生物钟偏晚,对夜晚光线的耐受度较高,典型作息多为8:30-10:00起床,23:30-01:00入睡,身体适应表现上,夜型人上午容易犯困,精力集中且思维活跃的时段多集中在午后到深夜。

第三类是中间型(Hummingbird),这类人群的生物钟介于晨型人和夜型人之间,适应力较强,典型作息一般是7:00-8:00起床,22:00-23:00入睡,身体适应表现为白天精力分布较为均匀,对起床时间调整的耐受度也相对较高。

这种分型并非“后天习惯”,而是受基因(如PER3基因)、年龄、生活环境共同影响的结果。比如,青少年多偏夜型(大脑发育导致褪黑素分泌晚),老年人多偏晨型(褪黑素分泌提前、睡眠周期缩短);长期熬夜、倒班则可能打乱原本的分型,导致“生物钟紊乱”。

二、“早起更健康”的真相:不是“早”,而是“规律”

为什么很多人觉得“早起健康”?其实背后的关键不是“起床时间早”,而是“作息规律+睡眠充足”。

1.规律早起的“健康优势”,本质是“生物钟稳定”

长期规律早起的人,往往拥有稳定的睡眠-觉醒周期:比如每天22点睡、6点起,身体会形成“到点犯困、到点醒”的条件反射,睡眠质量更高(深睡眠占比提升),白天皮质醇分泌更平稳,不容易出现“上午犯困、下午崩溃”的情况。

同时,稳定的生物钟还会带动其他生理功能同步:比如消化系统“到点分泌消化液”,代谢系统“白天高效消耗热量”,免疫系统“夜间集中修复”——这些才是“早起显健康”的核心原因,而非“早起”本身。

2.盲目早起的危害,比“睡懒觉”更大

如果强行打破自己的生物钟早起(比如夜型人每天5点起),反而会触发“生物钟紊乱”:

睡眠不足+质量差:夜型人需要的“有效睡眠时长”并不比晨型人少,但他们入睡晚,若强行早起,会导致“睡眠总时长不够”(如仅睡5小时),或“深睡眠被打断”(睡眠周期未完成),白天容易头晕、注意力不集中、记忆力下降;

激素失衡:长期强行早起,会让皮质醇分泌“错位”(清晨本该上升时不足,午后却异常升高),可能导致焦虑、情绪低落,甚至影响血糖、血压稳定;

免疫力下降:睡眠是免疫系统修复的关键时段,生物钟紊乱会打乱免疫细胞的“工作节奏”,增加感冒、炎症的风险。

这也是为什么有人会觉得“早起毁一天”——不是早起本身有害,而是“你的起床时间,和你的生物钟反着来”。

三、找到“适合自己”的起床时间:3个核心判断标准

既然没有“统一答案”,如何确定自己的“最佳起床时间”?无需纠结“几点算早、几点算晚”,记住3个“身体反馈标准”即可:

1.标准一:能自然醒,且醒来后不困

“自然醒”是生物钟发出的“最佳信号”。如果不需要闹钟,每天能在固定时间醒来(误差不超过30分钟),且醒来后没有“赖床的冲动”,起身10-20分钟后就能进入状态(比如洗漱后能专注吃早餐、看资料),说明这个起床时间符合你的生物钟。

反之,若每天需要闹钟“暴力唤醒”,醒来后头晕、眼皮沉,甚至需要靠咖啡“续命”才能撑过上午,大概率是“起床时间太早,或睡眠周期没完成”。

2.标准二:白天精力够用,不频繁犯困

判断起床时间是否合适,关键看“白天的状态”:

若起床后,上午能专注工作/学习,下午(13:00-15:00)仅有轻微疲倦(可通过10分钟浅眠或散步缓解),晚上睡前1-2小时才开始有困意,说明作息匹配;

若上午频繁打哈欠、注意力涣散,或下午必须睡1小时以上才能恢复,甚至傍晚就觉得“撑不住”,可能是“起床时间太晚(导致白天时间过长,精力提前耗尽)”,或“睡眠时长不足”。

3.标准三:睡眠总时长达标,且睡眠周期完整

成年人每天需要7-9小时睡眠(具体时长因人而异,可通过“连续几天自然睡,记录醒来后的状态”确定自己的需求),而起床时间是否“合适”,还需结合“睡眠周期”——

一个完整的睡眠周期(浅睡眠→深睡眠→快速眼动睡眠)约90分钟,若能在“周期结束时醒来”(比如睡够7.5小时、9小时),会比“周期中途醒来”(如睡够8小时、9.5小时)更清醒。

比如:若你习惯23点入睡,睡够7.5小时(5个周期),则6:30起床更合适;若24点入睡,睡够7.5小时,则7:30起床更易自然醒。

四、无论几点起,这3个习惯让作息更健康

比起纠结“几点起床”,更重要的是“让作息稳定,且贴合身体需求”。无论你是晨型人、夜型人,做好这3件事,都能提升作息质量:

1.固定“睡眠-起床”时间,别随意打乱

即使周末,也尽量让起床时间与工作日相差不超过1小时(比如工作日7点起,周末不晚于8点)。频繁“周末补觉”(比如周六睡到11点)会让生物钟“错位”,导致周日晚上失眠、周一早上“起床困难”(即“周一综合征”)。

2.用“光线”调节生物钟,比闹钟更有效

若想养成“早起习惯”(如晨型人调整作息):早上醒来后,尽快拉开窗帘、接触自然光,或用“模拟日出灯”(逐渐增强光线),帮助皮质醇上升,唤醒身体;

若你是夜型人,想避免“越晚越精神”:晚上21点后,减少接触手机、电脑的蓝光(可开“夜间模式”),睡前1小时调暗灯光,帮助褪黑素分泌,让身体提前进入“犯困状态”。

3.别用“起床时间”定义健康,关注“整体状态”

有人每天5点起,但白天昏昏沉沉、经常失眠;有人每天9点起,却能高效完成工作、情绪稳定、很少生病——显然,后者的作息更健康。

健康的核心不是“几点起床”,而是“你是否能通过作息,让身体获得充足的休息、让精力满足日常需求”。与其盲目跟风“早起”,不如倾听自己的身体信号,找到让自己“舒服且高效”的节奏。

五、最后总结

“早起毁一天”和“早起更健康”的争议,本质是“忽略个体差异的一刀切判断”。你的基因、年龄、生活习惯,早已为你设定了“适合的作息密码”——晨型人适合早睡早起,夜型人适合稍晚作息,中间型则可灵活调整。

真正的健康作息,从来不是“比谁起得早”,而是“规律、充足、贴合自身”。找到能让你“自然醒、白天精力足、晚上睡得香”的起床时间,就是最适合你的“健康答案”。