匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,简称PSQI)是由美国匹兹堡大学医学中心睡眠研究中心开发的标准化量表,核心功能是通过多维度评估,量化成人近1个月的睡眠质量。其原始评估依赖人工计分与结果判定,数字化构建则是通过拆解量表维度、定义数据规则、搭建计算逻辑,将定性与定量指标转化为可自动运算的数字化模型,最终实现评估流程的标准化、高效化与结果的精准化。

一、明确PSQI量表核心构成

PSQI量表共包含19个自评条目与5个他评条目(他评条目仅用于临床参考,不计入总分),所有自评条目可归纳为7个维度,每个维度按“0-3分”四级计分(0分为无问题,3分为问题严重),这是数字化构建的核心框架。需先明确各维度的定义与对应条目,确保每个评估指标都能转化为可录入、可计算的数字字段:

1.主观睡眠质量(Subjective Sleep Quality):通过“近1个月睡眠质量总体评价”条目计分,“很好”记0分、“较好”记1分、“较差”记2分、“很差”记3分,直接对应单一数字字段“主观睡眠质量得分”。

2.入睡潜伏期(Sleep Latency):围绕“入睡所需时间”设计2个条目,需先通过条目判断“近1个月是否存在入睡困难(≥30分钟)”,再统计“每周出现的频率”:无困难记0分,每周1次及以下记1分,每周2-3次记2分,每周4次及以上记3分,对应字段“入睡潜伏期得分”。

3.睡眠持续时间(Sleep Duration):依据“近1个月每晚实际睡眠时间”计分:≥7小时记0分,6-7小时记1分,5-6小时记2分,<5小时记3分,对应字段“睡眠持续时间得分”。

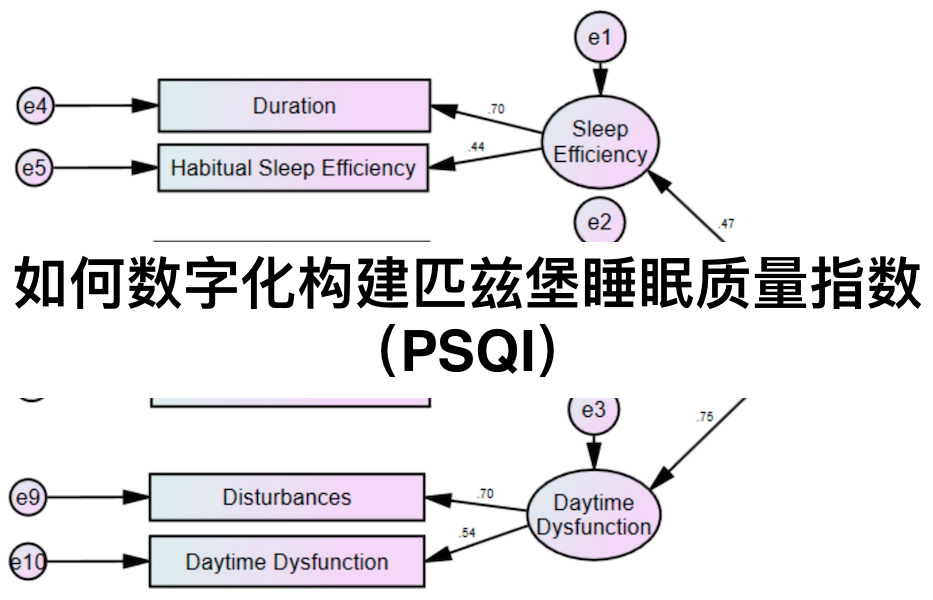

4.睡眠效率(Sleep Efficiency):需先计算“睡眠效率=(实际睡眠时间/床上时间)×100%”,再根据效率值计分:≥85%记0分,75%-84%记1分,65%-74%记2分,<65%记3分,对应字段“睡眠效率得分”(需关联“实际睡眠时间”与“床上时间”两个基础数据字段)。

5.睡眠障碍(Sleep Disturbances):包含“入睡时打鼾、呼吸暂停、夜间觉醒、夜间咳嗽、疼痛、起夜、做噩梦”等10类常见障碍,先统计“近1个月存在的障碍类型”,再按“每周出现频率”取最高分(而非累加):无记0分,每周1次及以下记1分,每周2-3次记2分,每周4次及以上记3分,对应字段“睡眠障碍得分”。

6.催眠药物使用(Use of Sleeping Medication):依据“近1个月是否服用催眠药物”及频率计分:未服用记0分,每周1次及以下记1分,每周2-3次记2分,每周4次及以上记3分,对应字段“催眠药物使用得分”。

7.日间功能障碍(Daytime Dysfunction):包含“白天困倦”“白天精力不足”2个条目,按“每周出现频率”取最高分:无记0分,每周1次及以下记1分,每周2-3次记2分,每周4次及以上记3分,对应字段“日间功能障碍得分”。

二、数字化构建核心步骤

(一)设计标准化数据录入模块

需将19个自评条目转化为“可交互、可量化”的录入字段,避免人工填写的模糊性,常见字段类型设计如下:

单选字段:适用于“主观睡眠质量”“入睡潜伏期是否困难”“催眠药物使用”等定性判断类条目,选项直接对应计分规则(如“主观睡眠质量”选项设为“很好(0分)”“较好(1分)”“较差(2分)”“很差(3分)”)。

数值输入字段:适用于“实际睡眠时间(小时)”“床上时间(小时)”等定量数据,需设置合理范围约束(如“实际睡眠时间”范围设为0-24,避免无效值录入)。

多选+频率单选字段:适用于“睡眠障碍”维度,先通过多选框勾选“存在的障碍类型”(如“打鼾”“夜间觉醒”),再通过单选框选择“这些障碍的每周出现频率”(如“每周2-3次(2分)”),确保频率与得分直接关联。

录入模块需增加“数据校验逻辑”,例如:若“实际睡眠时间”>“床上时间”,系统自动提示“实际睡眠时间不能超过床上时间,请重新录入”,避免基础数据错误影响后续计算。

(二)搭建自动化计分逻辑

基于各维度计分规则,通过编程语言(如Python、SQL)或低代码平台(如Power Apps、简道云)编写计算脚本,实现“录入数据→自动计分”的闭环。各维度计分逻辑的数字化表达如下:

1.主观睡眠质量得分(S1):直接调用“主观睡眠质量”单选字段的关联分值,即S1 = 录入选项对应的分值(0/1/2/3)。

2.入睡潜伏期得分(S2):先判断“入睡是否困难”(条目2a),若“否”则S2=0;若“是”,则调用“每周困难频率”单选字段的关联分值(0/1/2/3),即S2 = 频率对应的分值。

3.睡眠持续时间得分(S3):调用“实际睡眠时间(T1)”数值字段,按区间判断:

- 若T1 ≥7,则S3=0;

- 若6 ≤ T1 <7,则S3=1;

- 若5 ≤ T1 <6,则S3=2;

- 若T1 <5,则S3=3。

4.睡眠效率得分(S4):先计算睡眠效率(E),E = (实际睡眠时间T1 / 床上时间T2) × 100%,再按区间判断:

- 若E ≥85,则S4=0;

- 若75 ≤ E <84,则S4=1;

- 若65 ≤ E <74,则S4=2;

- 若E <65,则S4=3。

*注:若T2=0(床上时间未录入或录入为0),系统需提示“床上时间不可为0,请重新录入”,避免除法运算错误。*

5.睡眠障碍得分(S5):调用“睡眠障碍每周频率”单选字段的关联分值,即S5 = 频率对应的分值(0/1/2/3)(若未勾选任何障碍类型,默认S5=0)。

6.催眠药物使用得分(S6):直接调用“催眠药物使用频率”单选字段的关联分值,即S6 = 频率对应的分值(0/1/2/3)。

7.日间功能障碍得分(S7):调用“日间功能障碍每周频率”单选字段的关联分值,即S7 = 频率对应的分值(0/1/2/3)。

(三)计算PSQI总分与睡眠质量分级

1.总分计算逻辑:PSQI总分(Global PSQI Score)为7个维度得分之和,数字化公式表达为:

总分 = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7

其中,总分范围为0-21分,分数越高代表睡眠质量越差。

2.睡眠质量分级规则:根据总分自动划分睡眠质量等级,数字化判定逻辑如下:

- 若总分 ≤5分:判定为“睡眠质量良好”;

- 若总分 >5分:判定为“睡眠质量较差”(临床中,总分>5分常作为睡眠障碍的筛查阈值)。

例如:某用户录入数据后,各维度得分分别为S1=1、S2=2、S3=0、S4=1、S5=1、S6=0、S7=1,則总分=1+2+0+1+1+0+1=6分,系统自动判定为“睡眠质量较差”。

(四)输出数字化评估报告

数字化构建的最终环节是生成“可视化、易解读”的评估报告,需包含以下核心信息:

基础数据概览:展示用户录入的关键原始数据(如“实际睡眠时间:6.5小时”“床上时间:7小时”“睡眠效率:92.9%”);

各维度得分明细:以柱状图或表格形式呈现7个维度的具体得分,标注“得分较高的维度”(如“入睡潜伏期得分2分,提示存在轻度入睡困难”);

总分与分级结果:突出显示PSQI总分及对应的睡眠质量等级,并附上简要解读(如“总分6分,超过5分阈值,提示近1个月睡眠质量较差,建议关注入睡效率与日间精力状态”);

数据追溯标识:记录评估时间、数据录入版本等信息,便于后续随访时对比两次评估结果(如“2024年5月10日评估总分6分,2024年6月10日评估总分4分,提示睡眠质量较前改善”)。

三、注意事项

1.数据标准化与隐私保护:录入字段的选项描述需与原始量表完全一致(如“每周频率”需严格按“1次及以下/2-3次/4次及以上”划分),避免计分偏差;同时,睡眠数据属于个人健康信息,需符合《个人信息保护法》《健康医疗数据安全指南》等法规,采用加密存储、访问权限控制等措施。

2.异常值处理机制:需预设异常数据的判定与提示逻辑,例如“实际睡眠时间>12小时”或“床上时间<3小时”时,系统弹出“数据可能存在异常,请确认是否为近1个月平均水平”,避免极端值影响评估准确性。

3.临床适配性:数字化模型需保留“他评条目录入入口”(供医护人员填写),虽不计入总分,但可在报告中补充“他评信息参考”(如“他评提示患者夜间存在2次觉醒,与自评结果一致”),提升临床应用价值。

4.结果解释的严谨性:数字化报告需明确“PSQI仅为睡眠质量筛查工具,不能替代专业诊断”,避免用户仅凭数字化结果自行判断疾病(如“总分>5分提示睡眠质量差,建议前往睡眠医学科进一步检查”)。

通过以上步骤,可完成PSQI从“纸质量表”到“数字化评估工具”的转化,不仅能减少人工计分的误差、提升评估效率,还能通过数据存储与分析,为长期睡眠质量监测、干预效果评估提供量化支持,适用于医院睡眠医学科、社区卫生服务中心、科研机构等多场景。