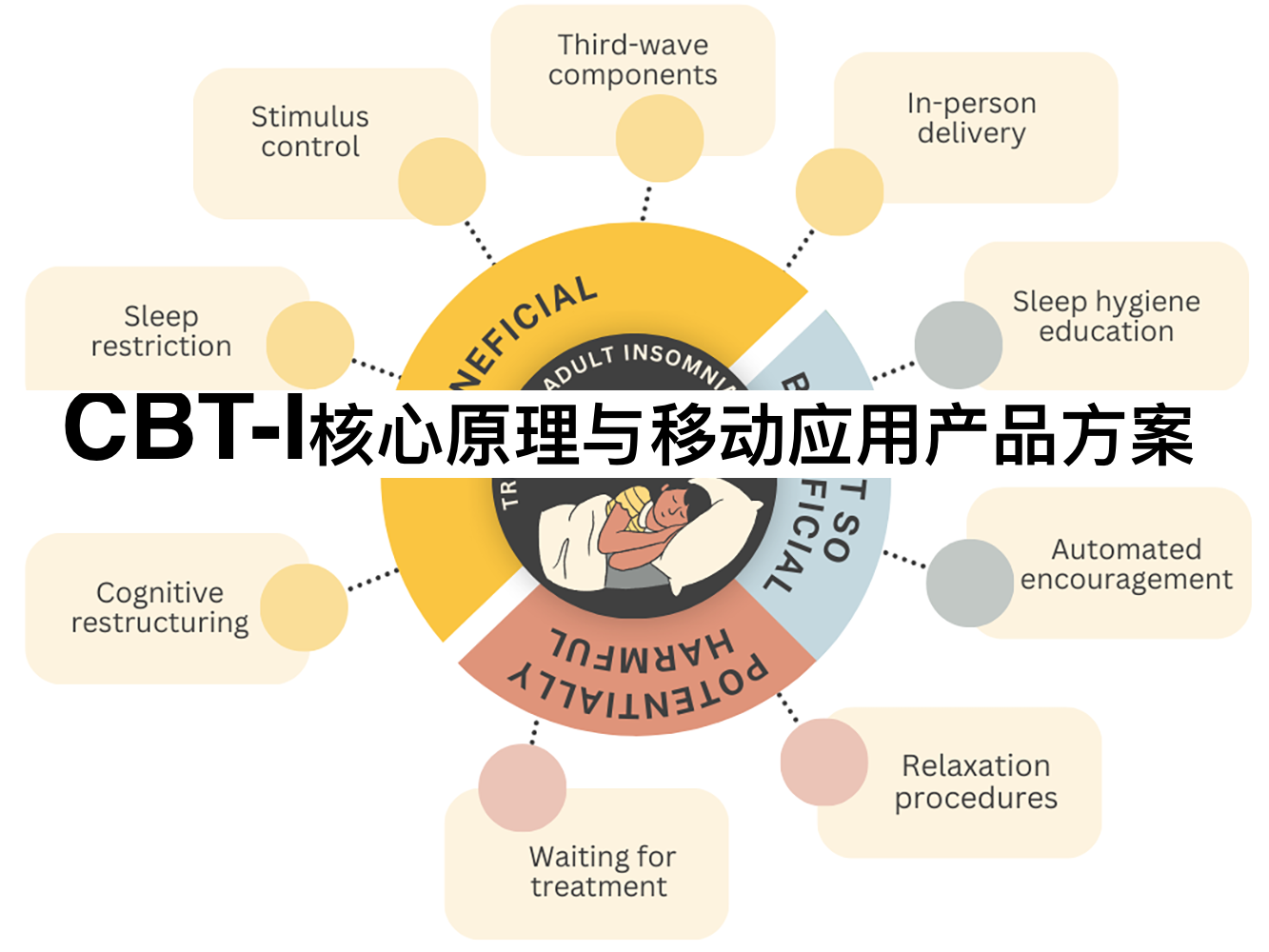

一、CBT-I 核心原理

1. 底层病理机制:失眠的 “维持因子” 模型

CBT-I 的核心理论基础是 “易感 - 诱发 - 维持” 三阶段模型。其中,易感因子指遗传倾向、神经特质(如高警觉性)等先天基础;诱发因子是突发压力、环境变化等触发急性失眠的事件;维持因子则是导致急性失眠转为慢性的关键,具体包含行为与认知两类核心问题 —— 行为层面表现为卧床时间过长(降低睡眠效率)、床与非睡眠行为绑定(如刷手机),认知层面则是 “今晚不睡明天必垮” 等灾难化思维,这类思维会引发睡前焦虑→生理激活→更难入睡的恶性循环。

2. 四大核心干预原理(附临床证据支撑)

在睡眠限制疗法方面,其核心原理是将卧床时间压缩至实际睡眠时长(例如实际睡 5 小时则仅安排 5 小时卧床时间),通过 “睡眠剥夺” 提升睡眠压力,重建床与睡眠的强关联。临床证据显示,该疗法可使慢性失眠患者睡眠效率从 60% 提升至 85% 以上,且长期疗效优于苯二氮䓬类药物。

刺激控制疗法的核心是切断床与失眠相关负面情绪的联结,通过 “不困不上床、醒后即离床” 的规则强化条件反射。经过 4 周干预后,患者入睡潜伏期平均可缩短 28 分钟,夜间觉醒次数减少 40%。

认知重构疗法聚焦于识别并挑战 “必须睡够 8 小时”“失眠会致命” 等非理性认知,以此降低睡前心理警觉性。对于合并抑郁的失眠者,该疗法可使抑郁症状缓解率提升 32%,且效果能持续 1 年以上。

放松训练与睡眠卫生管理则通过渐进式肌肉放松、腹式呼吸等方式降低生理激活,同时配合作息规律、咖啡因管控等行为调整。临床数据表明,该组合干预可使睡眠总时间延长 35 分钟,还能降低青年群体抑郁新发风险 42%。

3. 数字化适配性:传统疗法的技术转化逻辑

传统面对面 CBT-I 存在专业资源稀缺、成本高(单次咨询费 500-1000 元)、地域限制等问题,而移动应用可通过三大转化实现突破:一是标准化,将 6-8 次线下会谈拆解为模块化任务(如每日 15 分钟认知训练);二是个性化,通过传感器数据动态调整干预方案(如针对夜间易醒者强化睡眠限制);三是可及性,突破时空限制,覆盖求助意愿低的青年群体(这类群体中仅 10% 会主动就医)。

二、CBT-I 移动应用产品方案

1. 产品定位与核心价值

在目标人群方面,核心群体为 15-25 岁亚临床抑郁伴失眠的青年(这类人群抑郁预防需求突出),重要群体则包括慢性失眠患者(病程≥3 个月)与失眠合并轻度抑郁者。产品的核心价值主张是基于临床验证的数字化干预方案,实现 “改善睡眠 + 预防抑郁” 双重价值,目标是 1 年失眠缓解率达 60%。在市场差异化上,该产品区别于普通睡眠 APP,重点强调 “算法驱动分型干预 + 临床数据支撑”。

2. 核心功能架构:“筛查 - 干预 - 反馈 - 升级” 闭环

(1)精准筛查模块:失眠分型与风险评估

多维度评估量表功能整合了 PSQI(睡眠质量)、PHQ-9(抑郁风险)、GAD-7(焦虑水平)量表,用户仅需 5 分钟即可完成测评,其临床依据来自亚洲首项大型数字化 CBT-I 临床试验的评估体系。

失眠亚型自动分型功能会结合量表数据与初始 3 晚的睡眠监测结果,识别 “入睡困难型”“夜间易醒型” 等 5 类亚型,该设计可解决现有方案同质化问题,提升干预针对性。

抑郁风险分层预警功能则设定得分≥10 分触发 “高风险” 标签,此时系统会自动关联情绪干预模块。这一设计的临床依据是失眠患者抑郁发病风险比常人高 58%,需提前介入干预。

(2)核心干预模块:靶向 CBT-I 四大技术

在睡眠限制干预的产品落地层面,包含两大功能:一是动态作息规划,系统会根据用户前晚睡眠效率(实际睡眠时长 / 卧床时间)自动调整卧床窗口,例如睡眠效率达 80% 以上时,卧床时间延长 15 分钟;二是作息锚定提醒,固定用户起床时间(含周末),若时间偏差超 1 小时则触发预警。这两项功能的技术支撑是分布式数据库实时计算睡眠效率,结合推送引擎实现精准提醒。

刺激控制干预的产品功能包括 20 分钟离床引导与行为禁区设定:前者通过体动传感器识别 “卧床清醒” 状态,向用户推送放松任务(如正念呼吸);后者会记录用户在床区的非睡眠行为(如刷手机),并生成周度改进报告。技术上采用加速度传感器(10Hz 采样率)配合行为识别算法,在保证识别精度的同时控制设备功耗。

认知重构干预的产品落地包含思维日记、AI 引导挑战与情绪关联分析三大功能:思维日记支持语音输入,可自动抓取 “睡不着明天会失败” 等灾难化思维;AI 引导挑战基于 BERT 模型生成反驳话术,例如 “上周失眠仍完成演讲,说明耐受度更高”;情绪关联分析则展示 “负面思维 - 入睡时间” 的相关性图表。其技术支撑为 BERT 情感分析模型结合用户行为时序数据库,实现认知偏差的精准干预。

放松与睡眠卫生干预的产品功能有分级放松库、个性化卫生建议与抑郁协同干预:分级放松库涵盖入门(腹式呼吸)、进阶(渐进式肌肉放松)、高阶(正念冥想)三个层级;个性化卫生建议会结合用户主动录入的咖啡因摄入记录、夜间噪声数据推送预警;抑郁协同干预则整合情绪重置音频,专门针对失眠合并抑郁者。技术上采用双耳节拍技术(实现脑波同步)配合多模态数据融合算法,强化抑郁缓解效果。

(3)数据反馈模块:可视化与激励体系

临床效果可视化功能聚焦两大维度:一是核心指标趋势,展示睡眠效率、入睡潜伏期、夜间觉醒次数的周 / 月对比数据;二是抑郁风险追踪,呈现 PHQ-9 得分变化,并标注 “干预有效”(得分下降≥5 分)的节点。

行为激励机制包含干预打卡与家属联动:干预打卡设定连续完成 7 天认知训练即可解锁 “睡眠卫士” 勋章;家属联动功能允许用户授权后,家属查看其睡眠效率趋势,并发送鼓励消息,该设计特别适配老年群体需求。

(4)安全与升级模块:风险防控与迭代支撑

危机响应系统包含关键词监测与三级响应机制:关键词监测会识别 “活着没意思” 等自杀风险表述,一旦发现立即触发预警;三级响应则按 1 级(情绪安抚)→2 级(紧急联系人通知)→3 级(对接精神科热线)的流程处理危机。

方案动态升级功能有两项核心设计:一是无应答识别,若干预 2 周后用户睡眠效率提升<10%,系统自动启动 “强化方案”(增加认知训练频次);二是亚型适配迭代,基于用户数据持续优化分型算法,目标是将干预应答率提升至 70% 以上。

3. 产品交互与体验设计

在极简操作流设计上,核心路径遵循 “首页→开始监测 / 今日干预→完成打卡” 的逻辑,点击层级≤3 次;同时针对老年群体设计老年模式,支持大字体(24pt)、语音导航,减少文字输入(以选择操作为主)。

多模态反馈体现在两方面:呼吸训练时,振动马达会同步呼吸节奏(吸气时振动增强,呼气时减弱);当睡眠效率达标时,触发 “星光渐变” 动画,通过视觉反馈强化正激励。

场景化适配则针对睡前与晨起两大核心场景:睡前场景下,系统自动切换 “夜间模式”(亮度≤10nit),避免强光刺激影响入睡;晨起场景下,推送 “睡眠报告” 与当日干预建议,贴合用户晨间决策习惯。

4. 技术架构与合规保障

(1)核心技术栈

前端采用 Flutter 跨平台框架配合 Flare 动画库,选型理由是能保证 iOS 与 Android 双端体验一致,同时优化干预场景的动效呈现;后端使用 Spring Cloud 微服务架构与 PostgreSQL 数据库(搭配 pgcrypto 加密插件),可支撑多模块并发运行,且实现敏感数据加密存储;算法层整合 BERT 情感模型、睡眠亚型识别算法与时间序列预测模型,确保精准解析认知偏差与睡眠特征;硬件交互方面,采用低功耗蓝牙 5.0、加速度传感器与环境传感器(监测温湿度 / 噪声),既兼容可穿戴设备,又能降低手机功耗。

(2)合规与安全

医疗合规层面,产品明确标注 “非诊断工具”,避免使用 “治疗”“治愈” 等医疗术语;同时联合三甲医院睡眠医学中心开展临床验证,并公示试验数据(如 PSQI 评分变化),增强用户信任。

数据安全方面,严格符合《个人信息保护法》要求,对用户数据进行去标识化处理(如手机号隐藏中间 8 位);对于抑郁量表得分等敏感数据,采用端到端加密技术,访问时需二次验证,保障数据安全。

5. 运营与商业化路径

冷启动策略包含临床合作与内容引流:临床合作方面,与精神科医院共建 “数字化干预试点”,定向招募患者进行产品测试;内容引流则通过发布 “失眠与抑郁关联” 的科普内容,吸引目标青年群体关注。

商业化模式设计为三级体系:基础版免费开放,包含睡眠监测与基础干预模块;专业版定价 98 元 / 年,新增亚型精准干预、抑郁协同模块与家属联动功能;B 端合作则为企业提供员工睡眠健康管理方案(含团体报告)。

关键指标监测涵盖临床与运营两类指标:临床指标要求睡眠效率提升率≥20%,抑郁风险下降率≥30%;运营指标设定月均活跃用户(MAU)留存率≥40%,专业版转化率≥8%。

三、方案核心优势与落地展望

1. 核心竞争力

该方案的核心竞争力体现在三方面:一是临床深度,基于大型临床试验成果,抑郁预防效果经 1 年追踪验证;二是技术精准,通过失眠分型实现个性化干预,解决 30% 患者 “无应答” 的问题;三是价值延伸,从 “改善睡眠” 扩展到 “预防抑郁”,覆盖更广泛的健康需求。

2. 落地挑战与应对

针对落地过程中的潜在挑战,制定了相应应对策略:挑战 1 为用户依从性不足,应对方式是设计 “微任务”(单次干预≤10 分钟)并搭配社交激励;挑战 2 是医疗信任建立,通过公示合作医院资质与用户干预前后数据对比,增强产品可信度;挑战 3 为算法迭代数据不足,解决方案是与科研机构共建数据平台,持续优化分型模型。