在当代社会,睡眠障碍已成为影响公众健康的“隐形杀手”。《2024年中国睡眠健康报告》显示,我国成人失眠发生率已达38.2%,超3亿人存在入睡困难、睡眠浅、早醒等问题。作为失眠治疗的“金标准”,失眠认知行为治疗(CBT-I)凭借70%-80%的长期有效率,被国内外睡眠指南一致推荐为一线方案。然而,传统CBT-I依赖专业医师面对面干预,存在服务覆盖范围窄、治疗周期长、人力成本高的痛点。随着数字技术与医疗健康的深度融合,CBT-I的数字化实践正打破时空限制,为睡眠健康服务提供了全新解决方案。

一、CBT-I数字化的核心逻辑

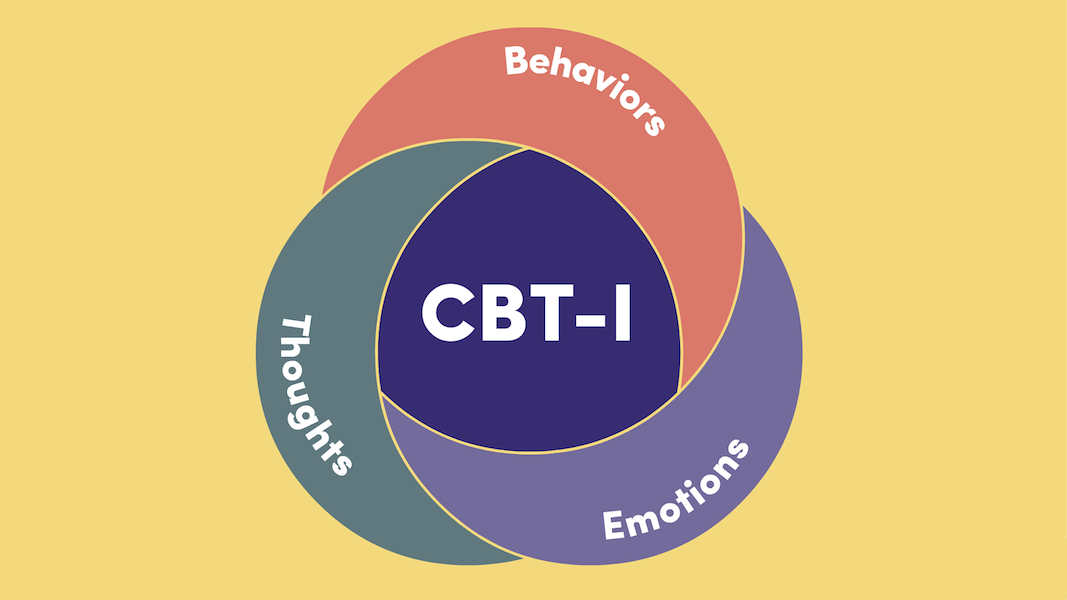

CBT-I的核心是通过“认知重构”与“行为干预”双路径改善睡眠,其传统流程需经过“评估-干预-巩固-随访”四个阶段,全程依赖医师个性化指导。而数字化实践并非简单的“线下流程线上化”,而是通过技术手段实现“标准化框架+个性化适配”,既保留CBT-I的循证内核,又解决传统模式的服务瓶颈。

(一)CBT-I的循证内核与数字化适配性

CBT-I的经典技术模块包括睡眠限制疗法、刺激控制疗法、认知重构、睡眠卫生教育、放松训练五大类,每类技术均具备明确的操作标准和量化指标,这为数字化转化提供了天然优势:

睡眠限制疗法:需记录睡眠日记(入睡时间、醒来时间、睡眠时长等),传统依赖纸质记录易产生误差,数字化工具可通过智能设备自动采集数据,实时计算睡眠效率(实际睡眠时长/卧床时间),精准调整卧床时间;

刺激控制疗法:核心是建立“床=睡眠”的条件反射(如不在床上玩手机、睡不着时离开卧室),数字化平台可通过定时提醒、行为打卡等功能强化执行;

认知重构:针对“睡不着就会生病”“必须睡够8小时”等非理性睡眠信念,数字化系统可通过交互式问卷识别认知偏差,推送针对性认知矫正内容;

放松训练:包括渐进式肌肉放松、正念冥想等,数字化工具可提供音频/视频引导,结合生物反馈技术(如心率变异性监测)实时调整训练强度。

(二)数字化实践的核心价值

传统CBT-I的服务能力受限于“人”,而数字化实践通过技术重构服务链条,实现三大突破:

1.打破地域限制:我国睡眠专科医师不足5000人,且集中在一线城市三甲医院,三四线城市及农村地区患者难以获得专业服务。数字化平台可让用户通过手机、平板随时随地接受干预,覆盖传统医疗难以触及的群体;

2.降低服务成本:传统CBT-I需6-8次面对面诊疗,单次费用300-800元,全程成本超2000元。数字化方案通过标准化内容模块降低人力成本,部分公益平台甚至可免费提供基础干预服务,提升可及性;

3.提升干预依从性:传统治疗中,患者需自行记录睡眠日记、坚持行为训练,依从性不足40%。数字化工具通过数据可视化(如睡眠趋势图表)、即时反馈(如每日睡眠评分)、社交激励(如家庭监督小组),将依从性提升至65%以上。

二、CBT-I数字化的主流形态

当前,CBT-I数字化实践已形成“工具-平台-生态”三层架构,不同形态针对不同用户需求,覆盖从轻度睡眠困扰到慢性失眠的全场景。

(一)轻量化工具:聚焦单一功能,降低使用门槛

轻量化工具以“解决特定睡眠问题”为核心,操作简单、无需专业指导,适合轻度睡眠困扰人群(如偶尔入睡困难、睡前焦虑)。主流类型包括:

睡眠日记工具:如“Sleep Cycle”“小睡眠”,通过用户手动输入或智能设备(如智能手表)自动采集睡眠数据,生成睡眠报告,识别影响睡眠的因素(如睡前喝咖啡、熬夜刷手机);

放松训练工具:如“潮汐”“Headspace”,提供白噪音(如雨声、海浪声)、渐进式肌肉放松音频、正念冥想课程,帮助用户缓解睡前焦虑,快速进入睡眠状态;

行为提醒工具:如“睡眠助手”,通过设置“睡前1小时远离电子屏幕”“固定起床时间”等提醒,帮助用户建立规律的睡眠作息,强化刺激控制疗法的执行。

这类工具的优势是“轻量化、低成本”,多数基础功能免费,用户无需学习复杂操作即可快速上手;不足是“干预深度有限”,无法针对复杂失眠问题(如慢性失眠、合并焦虑抑郁)提供个性化方案。

(二)专业化平台:整合全流程干预,模拟线下诊疗

专业化平台以“复刻传统CBT-I全流程”为目标,整合“评估-干预-巩固-随访”四大环节,引入专业医师或算法模型进行个性化指导,适合中度至重度失眠人群(如每周失眠3次以上、持续3个月以上)。其核心功能包括:

1.智能化评估:通过国际通用的失眠评估量表(如匹兹堡睡眠质量指数PSQI、失眠严重程度指数ISI),结合用户睡眠日记数据,自动判断失眠类型(如入睡困难型、睡眠维持困难型)和严重程度,排除继发性失眠(如由甲亢、抑郁症引起的失眠);

2.个性化干预方案:基于评估结果,算法模型或专业医师为用户制定专属干预计划,例如:

针对入睡困难者,重点安排“刺激控制疗法+正念放松训练”,设置“卧床时间=睡眠时长+30分钟”;

针对早醒者,重点调整“睡眠限制疗法”的卧床时间,逐步推迟起床时间,延长睡眠时长;

3.阶段性随访与调整:平台每1-2周对用户进行随访,通过分析睡眠数据和用户反馈,调整干预方案,例如:若用户睡眠效率从50%提升至70%,则适当延长卧床时间;若放松训练效果不佳,则更换为其他放松方式;

4.医师远程指导:部分平台引入睡眠专科医师或心理咨询师,通过视频问诊、在线留言等方式为用户提供专业指导,解决算法无法处理的复杂问题(如用户同时存在严重焦虑,需结合认知重构与心理支持)。

典型案例包括美国的“Sleepio”、国内的“好睡眠365”。以“Sleepio”为例,其通过“虚拟睡眠教练”引导用户完成8周CBT-I干预,临床研究显示,干预后用户失眠缓解率达60%,效果与传统CBT-I相当,且随访6个月后,复发率比药物治疗低30%。

(三)生态化服务:跨场景联动,构建睡眠健康闭环

生态化服务是CBT-I数字化的高阶形态,以“睡眠健康”为核心,联动“硬件-软件-医疗-生活”多场景,提供全周期睡眠管理服务,适合对睡眠健康有高需求的人群(如慢性病患者、高压职场人群)。其核心特征包括:

硬件-软件联动:整合智能床垫、智能手表、睡眠监测仪等硬件设备,实时采集用户睡眠数据(如睡眠阶段、心率、呼吸频率),自动同步至CBT-I平台,为干预方案调整提供更精准的数据支撑;

医疗-生活融合:除CBT-I干预外,平台还提供睡眠相关的医疗服务(如在线问诊、处方开具)和生活指导(如睡眠友好型饮食建议、运动计划),例如:针对打鼾严重的用户,平台可对接耳鼻喉科医师,排查阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),并结合CBT-I调整睡眠姿势;

多学科协作:引入睡眠医学、心理学、营养学、运动医学等多学科专家,为复杂失眠患者(如合并糖尿病、焦虑症的失眠患者)提供综合干预方案,例如:内分泌科医师调整血糖控制方案,心理咨询师进行认知重构,营养师提供助眠饮食建议。

国内的“华为运动健康”“小米健康”已初步构建此类生态,通过智能硬件采集睡眠数据,结合CBT-I干预模块和在线医疗服务,为用户提供“监测-干预-医疗”一体化睡眠健康管理。

三、CBT-I数字化的挑战与突破方向

尽管CBT-I数字化实践取得显著进展,但在“技术适配性”“临床有效性”“用户信任度”等方面仍面临挑战,需通过技术创新、临床验证、政策支持多维度突破。

(一)当前面临的核心挑战

1.技术与临床的适配性不足:部分数字化平台过度依赖算法,忽略“人”的个体差异。例如,算法可能根据“睡眠效率低”统一推荐“缩短卧床时间”,但未考虑用户可能因“照顾婴儿”导致夜间频繁醒来,盲目缩短卧床时间反而加重睡眠剥夺;此外,现有技术难以精准识别“认知偏差”,如用户“担心失眠影响工作”的深层心理需求,需专业医师介入,而算法往往只能提供标准化认知矫正内容。

2.临床证据体系不完善:多数数字化CBT-I产品缺乏大规模、长期的临床研究验证。例如,部分平台宣称“失眠缓解率达80%”,但研究样本量仅数百人,且随访时间不足3个月,无法证明长期效果;此外,不同平台的评估标准不统一,有的以“睡眠时长增加”为指标,有的以“用户主观满意度”为指标,难以横向比较效果,影响用户选择和临床推广。

3.用户信任度与数据安全风险:睡眠数据属于个人敏感健康信息,部分用户担心“数据泄露”“被用于商业用途”,导致不愿如实记录睡眠情况或分享数据;此外,部分平台存在“过度营销”问题,如宣称“可治愈所有失眠”,夸大效果,降低用户信任度。

4.专业人才与技术的协同不足:数字化CBT-I需要“临床医师+算法工程师+产品设计师”协同合作,但目前行业内既懂CBT-I临床逻辑、又懂数字技术的复合型人才稀缺。例如,算法工程师可能不理解“睡眠限制疗法”的核心是“通过短期睡眠剥夺提升睡眠效率”,导致算法设计时出现逻辑偏差;临床医师可能不了解技术边界,提出“实时监测大脑电波调整干预方案”的不切实际需求。

(二)未来突破方向

1.技术创新:推动“个性化+智能化”升级

引入AI大模型,提升认知重构的个性化水平:通过自然语言处理(NLP)技术分析用户的睡眠日记、在线留言,识别深层认知偏差(如“我必须睡够8小时,否则第二天会崩溃”),生成个性化认知矫正内容;结合情感计算技术,判断用户的情绪状态(如焦虑、抑郁),调整干预方案(如焦虑严重时优先提供放松训练,而非睡眠限制疗法);

融合多模态数据,提升评估精准度:除睡眠数据外,整合用户的生理数据(如心率、血压、血糖)、行为数据(如饮食、运动、工作作息)、环境数据(如卧室温度、光线、噪音),构建多维度睡眠影响因素模型,更精准地识别失眠原因,例如:若用户睡眠浅且夜间心率波动大,结合其“近期工作压力大”的行为数据,判断失眠与焦虑相关,优先安排认知重构干预。

2.临床验证:建立标准化证据体系

推动多中心、大样本临床研究:由权威睡眠医学机构(如中华医学会睡眠医学分会)牵头,联合数字化平台、医院开展临床研究,统一评估标准(如以“失眠严重程度指数ISI降低≥8分”为疗效标准),延长随访时间(至少6个月),验证数字化CBT-I的长期有效性和安全性;

建立产品认证机制:参考药品审批流程,对数字化CBT-I产品进行分级认证,根据临床证据强度分为“一线推荐”“二线推荐”“不推荐”,帮助用户和医师快速识别优质产品,避免盲目选择。

3.数据安全:构建“隐私保护+信任体系”

强化数据安全技术:采用区块链、加密传输等技术,确保睡眠数据采集、存储、使用全流程安全;明确数据使用边界,例如“仅用于为用户制定干预方案,不用于商业营销”,并向用户公开数据流转路径;

建立用户参与机制:允许用户自主控制数据权限(如“仅分享给本人的主治医师”“不分享给第三方机构”),定期向用户推送数据安全报告,提升用户信任度。

4.人才培养与政策支持:完善产业生态

加强复合型人才培养:在医学院校开设“睡眠医学+数字健康”交叉学科,培养既懂CBT-I临床逻辑、又懂数字技术的人才;鼓励医院与科技公司合作,开展医师与算法工程师的交叉培训,提升协同能力;

出台政策引导产业发展:将符合条件的数字化CBT-I产品纳入医保报销范围,降低用户使用成本;制定《数字化CBT-I产品技术规范》,明确产品的功能要求、数据安全标准、临床验证流程,规范行业发展。

四、结语

CBT-I的数字化实践,不仅是“技术赋能医疗”的具体体现,更是“以用户为中心”的睡眠健康服务模式革新。从“轻量化工具”帮助用户改善轻度睡眠困扰,到“专业化平台”为慢性失眠患者提供循证干预,再到“生态化服务”构建全周期睡眠健康管理闭环,数字化正打破传统医疗的时空限制,让优质的CBT-I服务触达更多有需要的人群。

未来,随着AI技术的深入应用、临床证据体系的完善、政策支持的加强,CBT-I数字化实践将实现“更精准的评估、更个性化的干预、更安全的数据保障”,成为睡眠健康服务的主流模式。但需注意,数字化并非“取代医师”,而是“延伸医师的服务能力”——技术负责标准化、规模化的干预,医师负责复杂病例的诊断和个性化指导,二者协同,才能真正实现“让每个人都拥有健康睡眠”的目标。