骨传导耳机作为一种突破传统声学路径的音频设备,通过振动颅骨将声音直接传递至听觉神经,无需堵塞耳道,在运动、医疗、特种行业等场景中展现出独特价值。其技术方案的核心是解决“振动高效传递”“音质损失补偿”“佩戴体验平衡”三大难题。

一、核心原理

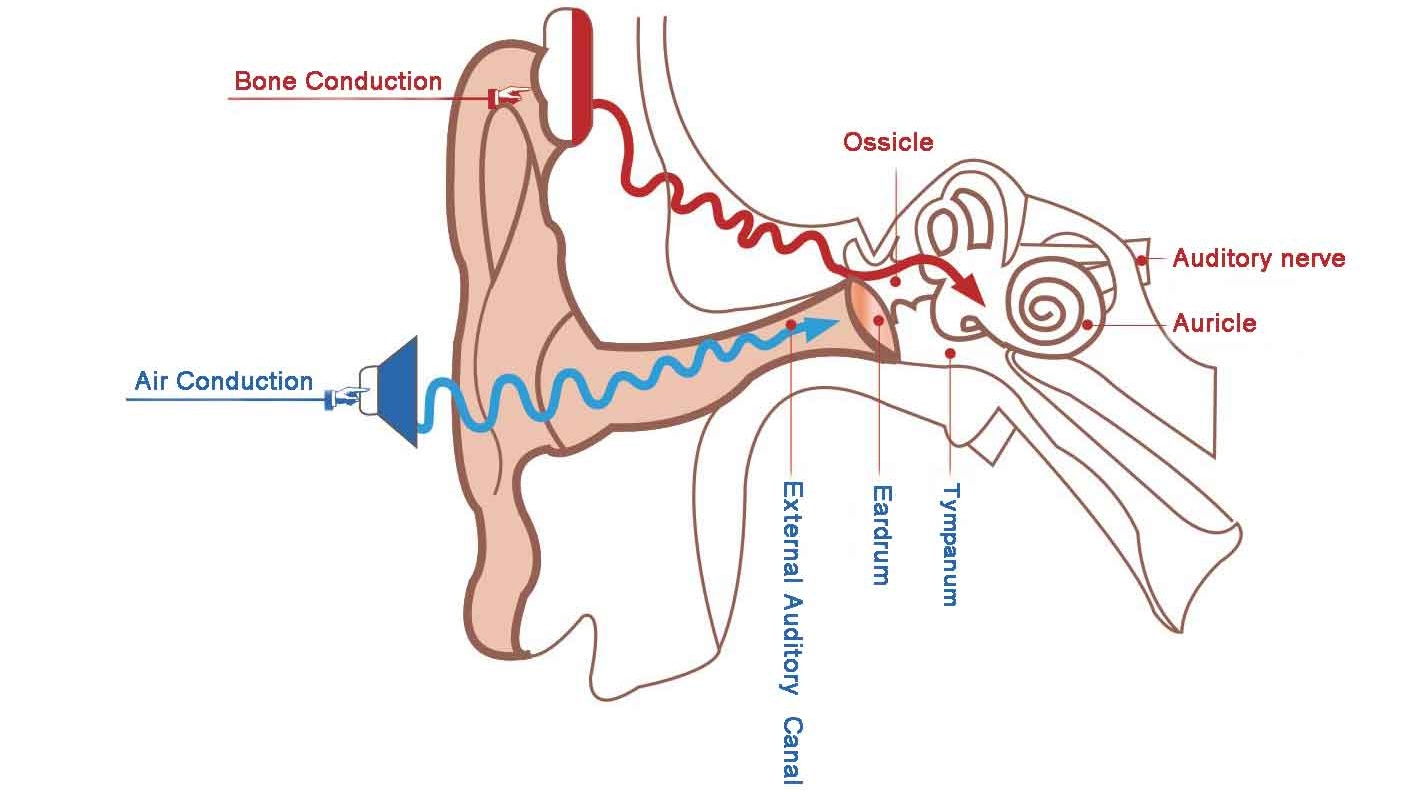

声音传递至听觉中枢的路径有两种:

气传导(传统耳机/扬声器):声波通过空气振动鼓膜,经听小骨传递到耳蜗,引发听觉神经信号;

骨传导:音频振动直接作用于颅骨(颞骨、乳突等部位),通过颅骨的机械振动带动耳蜗内淋巴液运动,绕过鼓膜和听小骨,直接触发听觉感知。

这种“跳过外耳道-鼓膜”的路径,决定了骨传导耳机的核心优势:

1.开放性:耳道不被堵塞,可同时感知环境音(如运动时听到车辆鸣笛);

2.安全性:避免长期佩戴对耳道的压迫或细菌滋生,适合听力障碍者(如传导性耳聋患者,骨传导可绕过受损的鼓膜);

3.适应性:在嘈杂环境(如工厂、战场)或水下(骨传导在液体中衰减远低于气传导)仍能有效传递声音。

二、技术架构

骨传导耳机的技术方案需实现“振动生成-信号处理-佩戴传递-交互控制”的全链路闭环,核心架构包含四大模块:

1.振动单元(换能器)

振动单元是骨传导耳机的核心部件,负责将电信号转化为机械振动(频率范围需覆盖200Hz-8kHz,人类语音关键频段集中于此),其性能直接决定音质、漏音和佩戴舒适度,主流技术方案分为三类:

第一种是动圈式,技术原理为线圈在磁场中受安培力振动,带动振膜敲击颅骨;优势是低频响应好(200-1000Hz表现优异)、振动柔和,劣势是体积较大(需磁铁和线圈)、高频不足(>4kHz衰减明显),主要应用于消费级运动耳机(注重低音节奏感)。

第二种是压电式,依托压电陶瓷(如PZT)受电压变形产生振动;优势是体积小(可微型化)、高频响应好(4-8kHz清晰),劣势是低频薄弱(<500Hz振动幅度低)、振动生硬易产生“麻感”,多用于医疗听力辅助设备(注重语音清晰度)。

第三种是复合振动式,通过动圈+压电双单元协同,分频处理高低频;优势是全频段均衡(200Hz-8kHz覆盖完整),劣势是结构复杂、成本高,适用于高端专业设备(如军事通信耳机)。

设计要点:振动单元需与颅骨“刚性耦合”(紧密贴合),同时避免振动传递至空气(减少漏音)。通常采用“悬浮式固定结构”,通过硅胶垫将振动集中于接触点,降低向机身其他部位的振动扩散。

2.音频处理模块

骨传导的声学特性导致天然音质缺陷:高频衰减(颅骨对高频振动吸收强)、低频失真(振动易引发机身共振)、音量依赖贴合度(接触压力不足时声音模糊)。音频处理模块需通过算法弥补这些缺陷,核心技术包括:

频率响应补偿:通过EQ均衡器增强2-8kHz高频信号(语音的“清晰度频段”),抑制100-200Hz低频过度振动(减少机身共振和麻感);

动态范围压缩:针对骨传导“音量随接触压力波动”的问题,自动调节输出功率(如接触松时提升振动幅度,避免声音过小);

环境降噪:采用双麦克风阵列(骨传导麦克风+气传导麦克风),通过波束成形技术过滤环境噪声(如运动时的风噪、人群声),同时保留必要的环境音(如交通提示音)。

3.佩戴结构设计

骨传导耳机的佩戴结构需平衡三个目标:振动高效传递、长期佩戴舒适、场景适应性(如运动时稳固不掉落),主流设计方案分为四类:

第一种是耳挂式,结构特点为挂钩挂于耳廓,振动单元贴合乳突部位;振动传递效率中等,佩戴舒适度高,适合日常通勤、轻度运动(如散步)等场景。

第二种是头带式,通过弹性头带固定,振动单元压合颞骨;振动传递效率高,佩戴舒适度中等,适用于军事、工业等专业场景(需稳定传递振动)。

第三种是眼镜式,集成于眼镜镜腿,振动单元贴近颞骨;传递效率中等,舒适度高,适合近视人群、长时间佩戴(如办公)的场景。

第四种是骨传导耳塞,采用小尺寸振动单元插入外耳道外段(非堵塞);传递效率高,舒适度中等,适用于水下场景(减少水对振动的衰减)。

材料选择:接触部位采用食品级硅胶(亲肤、防滑),机身框架用钛合金或尼龙(轻量化,重量控制在30-50g,避免压迫颅骨);头带/耳挂需具备弹性调节能力,适应不同头围(头围差异可导致振动接触压力变化,影响音质)。

4.连接与续航模块

骨传导耳机多面向移动场景,连接稳定性和续航能力是关键:

无线连接:主流采用蓝牙5.3及以上版本,支持LE Audio编码(低延迟、高音质),同时兼容经典蓝牙(确保与旧设备适配);针对专业场景(如军事),可集成UHF无线模块(抗干扰能力强,传输距离达100米);

续航优化:采用低功耗蓝牙芯片(如Dialog DA14531),振动单元动态功率调节(静置时自动降低功耗),搭配100-300mAh锂电池,实现6-12小时连续播放(运动场景需至少8小时续航);

防护设计:运动场景需IP55及以上防水等级(防汗水、雨水),工业场景需IP67(防粉尘、短时浸水)。

三、性能优化

突破骨传导的固有技术瓶颈。

骨传导耳机的技术难点集中在“漏音控制”“音质上限”“佩戴适配性”,需通过针对性优化突破:

1.漏音控制

骨传导的振动若向空气扩散,会形成“漏音”(周围人能听到耳机内容),尤其在高频和大音量时明显。解决方案包括:

振动聚焦技术:通过特殊振膜结构(如“锥形振动头”)将振动能量集中于颅骨接触点,减少向空气的辐射;

反相消音:在机身设置辅助振动单元,发出与漏音信号反相的声波,抵消空气中的漏音(适用于高端机型);

智能音量调节:通过麦克风检测漏音强度,当漏音超标时自动降低高频音量(高频是漏音的主要来源)。

2.音质提升

针对骨传导高频弱、低频散的问题,进阶方案包括:

多单元分频:低频用动圈单元(负责200-1000Hz),高频用压电单元(负责1000-8000Hz),通过DSP算法实现分频控制;

骨传导+气传导混合:在骨传导基础上,集成微型气传导扬声器(仅在高频段工作),弥补8kHz以上高频损失(如小提琴、齿音等细节);

个性化EQ:通过APP采集用户颅骨振动特性(如不同频率的传递效率),生成专属EQ曲线(例如,颅骨较厚的用户需增强低频振动)。

3.佩戴适配

不同用户的颅骨结构(厚度、弧度)、头发疏密差异,会导致振动传递效率不同。自适应方案包括:

压力传感调节:在振动单元接触点内置压力传感器,实时检测佩戴压力,自动调整振动幅度(压力小时增大功率);

可调节振动角度:振动单元设计为360°旋转结构,确保与不同头型的颅骨贴合(乳突部位弧度差异最大,需重点适配);

轻量化与分布式振动:采用多个微型振动单元(如2-4个),分散振动压力(避免单点长时间振动导致的“麻感”),同时提升传递均匀性。

四、健康风险与安全使用建议

目前尚无权威研究证明合规骨传导耳机存在明确“严重健康风险”,但其“颅骨振动传递”的特性,仍可能带来局部不适或潜在影响,需结合技术原理客观分析:

1.主要潜在健康风险

(1)佩戴压迫与局部软组织不适

风险来源:为保证振动传递效率,骨传导耳机需通过耳挂、头带等结构将振动单元“压合”于颅骨(如乳突、颞骨),长期佩戴或结构过紧时,会对局部皮肤、皮下组织产生持续压力;

具体表现:接触部位出现红肿、麻木、压痛(尤其头带式耳机,若弹性过强,可能压迫颞动脉,导致轻微头晕);压电式振动单元因振动生硬,更易引发“高频振动麻感”(如连续1小时以上佩戴,耳后部位可能出现酥麻感)。

(2)长期高音量的听觉系统影响

风险来源:骨传导虽不直接振动鼓膜,但高振幅振动会通过颅骨直接传递至耳蜗,若音量过高(如超过85分贝)、使用时长过长(每日超过4小时),仍可能损伤耳蜗毛细胞(与气传导耳机的听觉损伤机制一致);

特殊注意点:骨传导耳机的“开放性”可能让用户忽略音量过高——因环境音存在,用户可能下意识调大音量,导致实际耳蜗承受的振动强度超过感知阈值。

(3)特殊人群的适配风险

听力障碍者:传导性耳聋患者依赖骨传导耳机时,若振动频率与听力损失频段不匹配(如仅增强高频,却忽略患者低频听力缺失),可能加重听觉疲劳;

儿童与青少年:颅骨仍处于发育阶段(如婴幼儿颅骨较薄、骨密度低),长期高频振动可能对颅骨发育产生潜在影响(目前尚无明确证据,但建议控制使用时长,每日不超过1小时);

颅骨疾病患者:患有颅骨炎、骨瘤等疾病的人群,振动可能刺激病灶,加重疼痛或不适(需遵医嘱使用)。

2.健康使用建议

选择轻量化、低压迫设备:优先选重量<40g、接触部位为软硅胶的耳挂式耳机,避免头带式(压力集中);佩戴时调整松紧度,以“振动清晰且无明显压痛”为宜;

控制音量与使用时长:音量不超过最大音量的60%(约70-75分贝,相当于正常对话音量),单次连续使用不超过2小时,每日累计不超过4小时;

特殊人群谨慎使用:儿童需在成人监护下使用,优先选择“儿童专用款”(振动幅度较低、频段适配儿童听觉);听力障碍者使用前建议进行听力检测,根据频段需求选择设备;

定期检查与调整:若佩戴后出现持续麻木、头晕或听力轻微下降,需暂停使用并检查设备(如振动单元是否偏移、音量是否异常),必要时咨询耳鼻喉科医生。

五、场景化技术方案

不同场景对骨传导耳机的技术侧重点不同,需针对性优化:

1.运动场景(跑步、骑行)

核心需求:稳固不掉落、防汗防水、环境音感知、长续航;

技术方案:耳挂式+钛合金框架(重量<35g)、IP55防水、双麦克风环境降噪(保留60%环境音)、蓝牙5.3(抗干扰,避免运动中断连)、12小时续航。

2.听力辅助场景(传导性耳聋)

核心需求:语音清晰度高、低频足够(言语的基础频段)、佩戴舒适;

技术方案:压电式振动单元(强化1-4kHz语音频段)、头带式固定(确保振动传递稳定)、支持听力分级调节(针对不同听力损失程度)、兼容助听器接口。

3.军事/工业场景(战场、工厂)

核心需求:抗干扰、高可靠性、强漏音控制、远距离通信;

技术方案:复合振动单元(全频段清晰)、UHF无线模块(抗电磁干扰)、IP67防护、反相消音技术(漏音<30dB,避免暴露位置)、军用级电池(-40℃至70℃工作温度)。

4.水下场景(游泳、潜水)

核心需求:防水深度>5米、水下音质传递(骨传导在水中衰减远低于气传导);

技术方案:骨传导耳塞式(减少水阻)、全密封设计(IP68防水)、低频增强(水中高频衰减更快,强化200-1000Hz)、磁耦合充电(避免充电口漏水)。

六、未来技术趋势

骨传导耳机的技术演进将聚焦两个方向:

新型振动材料:石墨烯振膜(重量轻、刚性高,提升高频响应)、形状记忆合金(随温度/压力自适应调整振动幅度)、压电薄膜(可柔性贴合颅骨,提升舒适度);

AI自适应算法:通过机器学习实时分析用户颅骨特性、环境噪声、佩戴状态,动态优化振动参数(如运动时增强低频,安静时提升高频细节);

多模态融合:集成骨传导麦克风(拾取用户语音时过滤环境音)、生物传感器(心率、体温监测),成为“音频+健康”一体化设备。

总结

传导耳机的技术方案并非追求“超越传统耳机的音质”,而是通过声学路径的革新,解决传统耳机在特定场景中的痛点(如运动时的安全性、听力障碍者的需求)。其核心是在“振动传递效率”“音质体验”“佩戴舒适度”之间找到平衡,同时需通过合规设计、使用引导规避潜在健康风险(如局部压迫、听觉损伤)。

随着材料科学和AI算法的进步,骨传导耳机将从“小众设备”向“场景刚需设备”演进,在运动健康、医疗辅助、特种行业等领域发挥不可替代的作用,而“技术优化”与“健康安全”的双重考量,将成为其长期发展的核心驱动力。