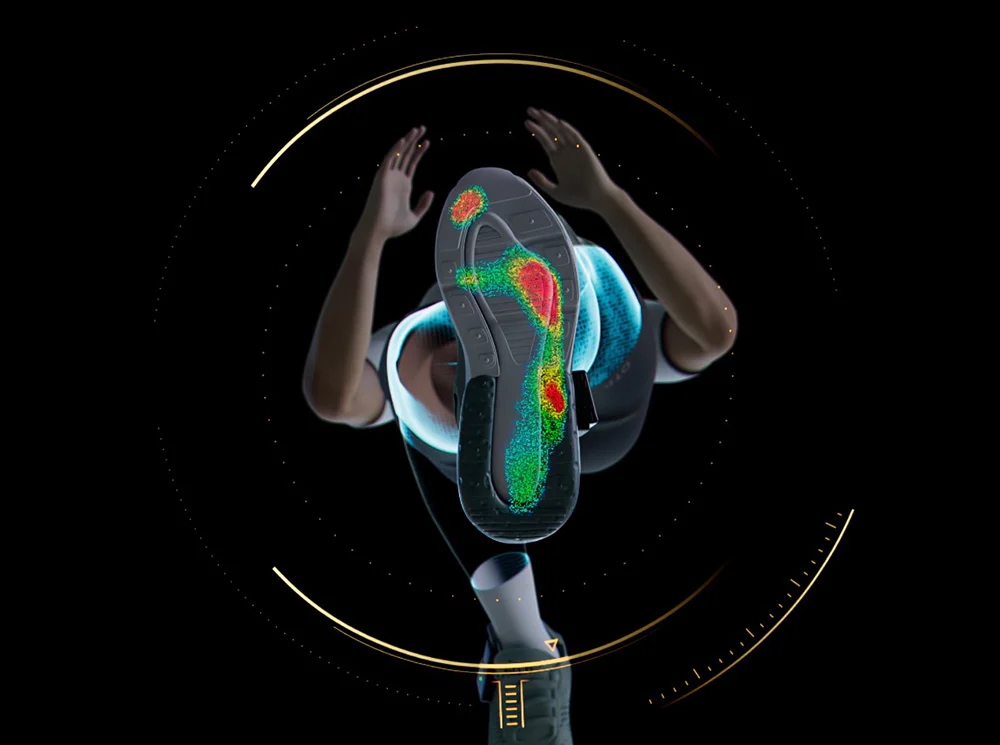

足底压力可视化是通过压力传感设备采集足底不同区域的压力数据,再经软件处理将数据转化为以色彩梯度呈现的可视化结果,直观反映足底压力的分布范围、大小差异与动态变化的技术。它突破了传统压力测量 “仅看数值” 的局限,让使用者(如医生、运动员、设计师)能快速识别足底压力异常区域,为健康评估、运动优化与人机设计提供直观依据。

一、技术流程

足底压力可视化的实现需经历 “数据采集 - 信号处理 - 色彩映射 - 可视化呈现” 四大环节,每个环节的技术选择直接影响可视化结果的精度与实用性。

1. 数据采集

获取足底压力原始信号核心是通过压力传感阵列捕捉足底与接触面(如鞋垫、测力台)的压力分布,常用传感技术分为三类:

柔性薄膜传感阵列:最主流的民用 / 医用方案,将电阻式、电容式或压电式薄膜传感器按矩阵排列(如 16×16、32×32 像素),嵌入鞋垫、足底压力垫或智能鞋中。当足底接触时,传感器因受压产生电阻 / 电容变化,转化为与压力成正比的电信号(单位:kPa 或 N/cm²),可覆盖足底从 toes(脚趾)、metatarsal(跖骨)、arch(足弓)到 heel(脚跟)的全区域。

光学传感测力台:多用于专业实验室场景(如运动生物力学研究),通过玻璃台面下的光学传感器阵列,捕捉足底接触时的光反射变化,间接计算压力值,精度可达 1kPa,且能记录动态行走 / 跑步时的连续压力数据(采样率 50-200Hz)。

压阻式鞋垫传感器:针对便携场景设计,将窄条型压阻传感器沿足底关键受力区域(如 heel、前掌第 2-3 跖骨处)布置,虽采样点少于阵列式,但体积小、重量轻,适合日常行走时的长期数据采集。

2. 信号处理

消除干扰,标准化数据。

原始传感信号易受温度、湿度、足底出汗(影响电阻)或接触偏移(如脚未踩正)干扰,需通过算法处理优化:

降噪处理:采用卡尔曼滤波、均值滤波算法,剔除突发干扰信号(如短暂的 “尖峰压力值”),确保数据稳定;

坐标校准:将传感器阵列的 “物理位置” 与 “足底解剖区域” 对应(如标记传感器 (1,1) 对应 heel 内侧,(8,16) 对应 toes 外侧),避免可视化结果与实际足底区域错位;

压力量化:将传感器的电信号转化为标准化压力值(如 0-500kPa,覆盖人体站立 / 行走时的足底压力范围:站立约 200-300kPa,跑步可达 400-600kPa)。

3. 色彩映射

将压力值转化为视觉色彩。

这是 “可视化” 的核心步骤,通过色彩梯度对应压力大小,让使用者通过颜色快速判断压力高低,常用映射规则有两类:

单色系梯度:多采用 “冷色 - 暖色” 过渡(如蓝色→绿色→黄色→红色),其中蓝色代表低压力(如足弓区域,<50kPa),红色代表高压力(如前掌或 heel 外侧,>300kPa),色彩过渡越细腻(如 16 级或 32 级梯度),压力差异呈现越精准;

多色系对比:针对特定场景(如足病诊断),用特定颜色标记异常区域,例如用橙色标记 “压力偏高但未达危险值”(200-300kPa),深红色标记 “高压力危险区”(>300kPa,易引发鸡眼、足底筋膜炎),黑色标记 “无压力区”(如严重扁平足患者的足弓区域可能完全接触,无黑色区域)。

4. 可视化呈现

静态与动态两种形式。

根据应用需求,足底压力可视化可分为静态与动态两类,分别适配不同场景:

静态可视化:呈现单一时点的压力分布(如站立时的足底压力),常用于足型评估(如扁平足 vs 高弓足的压力差异),可视化结果中会标注 “压力峰值点”“压力中心位置”(COP,Center of Pressure),帮助判断足底受力是否均衡;

动态可视化:通过连续帧(如每秒 20 帧)呈现行走 / 跑步时的压力变化过程,形成 “压力动画”,可观察足底从 heel 落地→前掌过渡→toes 蹬地的压力传递路径,例如正常步态的压力路径呈 “ heel 外侧→前掌内侧→toes 内侧”,而内翻足患者可能出现 “ heel 内侧先落地,前掌外侧压力过高” 的异常路径。

二、应用场景

足底压力可视化的核心价值在于 “直观化问题”,已广泛应用于医疗康复、运动科学、人机工程三大领域。

1. 医疗康复

足病诊断与术后评估。

足病筛查:通过静态可视化判断足型异常与压力相关疾病:

扁平足:足弓区域压力值偏高(>100kPa,正常 <50kPa),静态可视化中足弓处无明显 “蓝色低压力区”,易导致足底筋膜炎;

高弓足:足弓区域压力极低(<30kPa),但 heel 外侧与前掌第 2-3 跖骨处压力过高(>350kPa),易引发踝关节不稳、应力性骨折;

糖尿病足:糖尿病患者因末梢神经病变,足底压力感知下降,足底压力可视化中常出现 “局部高压力区长期未缓解”(如 heel 或前掌持续 > 300kPa),可提前预警溃疡风险。

术后康复评估:如跟腱炎患者术后,通过动态可视化观察行走时的压力传递是否恢复正常,若 heel 落地时压力仍集中在外侧,说明康复未达预期,需调整训练方案。

2. 运动科学

步态优化与损伤预防。

运动员训练:针对跑步、篮球等运动,通过动态可视化分析步态缺陷:

马拉松运动员:若动态可视化显示前掌落地时压力集中在第 1 跖骨(大脚趾侧),易引发拇外翻,需调整跑鞋支撑或跑步姿势;

篮球运动员:若起跳落地时 heel 压力骤增(>500kPa),且压力中心偏移,提示落地缓冲不足,需加强踝关节力量训练,降低韧带损伤风险。

运动装备适配:为运动员定制专属鞋垫,根据足底压力可视化中的高压力区(如前掌外侧)增加缓冲材料,低压力区(如足弓)增加支撑结构,提升运动表现并减少损伤。

3. 人机工程

鞋具与康复辅具设计。

民用鞋设计:针对不同人群设计鞋款:

老年鞋:根据老年人足底压力可视化结果(常出现 heel 压力偏高、足弓支撑不足),在 heel 处增加 2cm 厚缓冲层,足弓处加弹性支撑片;

儿童鞋:通过足底压力可视化观察儿童足弓发育情况(如 6-8 岁儿童足弓压力应逐渐降低),避免设计过紧的鞋头导致脚趾压力异常。

康复辅具开发:为足病患者设计定制化矫形鞋垫,例如针对足底溃疡患者,在足底压力可视化中显示的 “高压力溃疡区” 采用镂空设计,避免压力直接作用于伤口,同时在周围区域增加支撑,维持足底受力平衡。

三、核心指标

解读足底压力可视化结果时,需重点关注 “压力分布均衡性”“压力峰值位置”“压力传递路径” 三个指标,避免仅看颜色深浅而忽略整体逻辑:

压力分布均衡性:正常站立时,heel 与前掌的压力值应相近(约 200-250kPa),足弓为低压力区(<50kPa);若某一区域压力明显高于周边(如前掌压力是足弓的 5 倍以上),则为异常;

压力峰值位置:正常行走时,压力峰值应依次出现在 “heel 外侧→前掌第 2-3 跖骨→toes 内侧”;若峰值长期集中在 heel 内侧或前掌外侧,可能提示内翻足或外翻足;

压力传递路径:动态可视化中,压力应沿足底 “外侧→内侧” 平滑传递,无明显 “跳跃”(如从 heel 直接跳到 toes,跳过前掌),否则可能存在步态异常(如足下垂)。

四、技术挑战与未来方向

当前足底压力可视化仍面临 “便携性与精度平衡”“动态数据实时处理” 两大挑战:

便携设备(如智能鞋垫)虽方便日常使用,但采样点较少(通常 <100 个),可视化精度低于实验室测力台(>1000 个采样点);

动态场景(如跑步)中,每秒需处理 200 帧以上数据,现有民用设备易出现可视化延迟,影响实时步态分析。

未来,随着柔性电子技术的发展,将实现 “高分辨率(32×32 以上传感阵列)+ 轻量化(鞋垫重量 < 50g)+ 实时可视化(延迟 < 100ms)” 的融合,进一步拓展应用场景,例如为偏瘫患者提供实时步态反馈,帮助其调整行走姿势,加速康复进程。