从手机导航到云端服务器,从智能手表到超级计算机,我们如今依赖的所有电子设备,都建立在 “经典比特” 这一基础信息单元上。而当人类试图突破经典计算的极限 —— 比如破解复杂密码、模拟分子结构、优化海量数据时,“量子比特” 逐渐走进视野。它们并非简单的 “升级版比特”,而是遵循完全不同物理规则的 “信息新载体”。理解两者的差异,正是看懂量子计算革命的关键。

一、基础定义:从 “非黑即白” 到 “同时黑白”

经典比特和量子比特的核心区别,始于 “能承载多少信息” 的底层逻辑。

经典比特:确定的 “二选一”

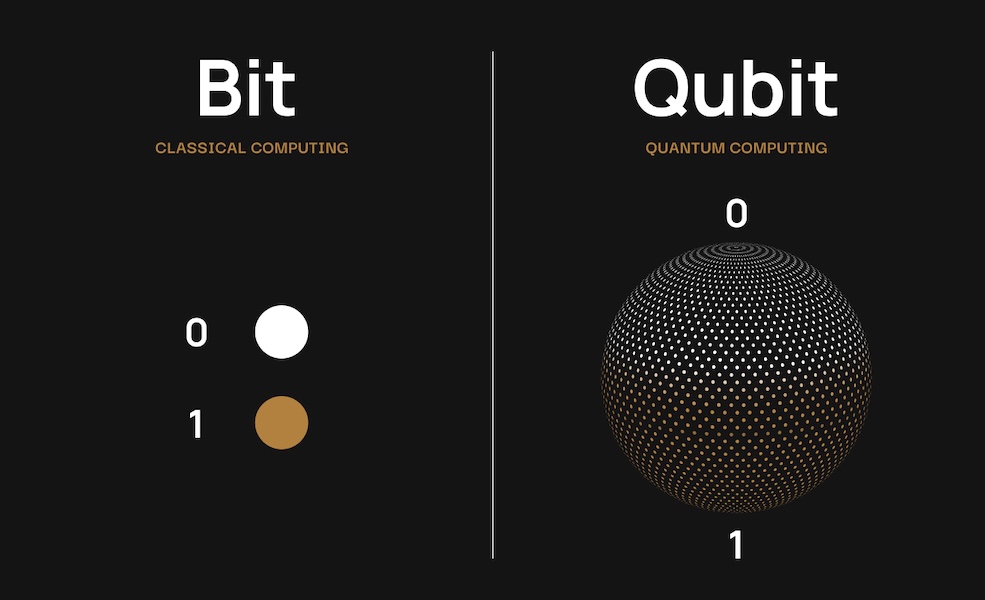

经典比特(Bit)是经典计算的最小信息单元,它只有两种确定状态:0 或 1。这一特性源于经典物理的确定性 —— 就像一个开关,要么断开(对应 0),要么闭合(对应 1);也像硬盘里的一个磁畴,要么指向左(0),要么指向右(1)。

无论你是否测量它,经典比特的状态始终是明确的。比如荷兰代尔夫特理工大学团队实现的 “单原子存储” 技术,每比特仅用一个氯原子的位置状态编码(氯原子在顶位为 1,底位为 0),将 8000 比特信息存储在 96×125 纳米的区域内,存储密度达到现有商业硬盘的 500 倍,每个原子的状态都保持着绝对的确定性。

量子比特:模糊的 “叠加态”

量子比特(Qubit)是量子计算的最小信息单元,它的核心特性来自量子力学的 “叠加原理”:在未被测量时,量子比特可以同时处于 “0” 和 “1” 的叠加状态,而非非此即彼。

这就像一枚正在旋转的硬币 —— 在它落地(测量)前,你无法说它是正面(0)还是反面(1),它更像是 “同时包含正面和反面” 的混合态;只有当你伸手接住它(测量),它才会 “坍缩” 到一个确定的状态(要么 0,要么 1)。

更关键的是,叠加态的 “混合比例” 是可控的。比如中国 “祖冲之 3 号” 量子计算机的 54 个量子比特,可通过调控叠加比例实现对分子结构的精准模拟,这种灵活性正是量子计算 “并行处理” 的基础。

二、核心特性:经典比特的 “独立” 与量子比特的 “关联”

除了状态的确定性差异,两者的 “协作方式” 也截然不同 —— 经典比特彼此独立,量子比特却能通过 “纠缠” 实现远超经典的关联。

经典比特:彼此独立,1+1=2

多个经典比特组合时,信息是 “线性叠加” 的。1 个经典比特有 2 种状态,2 个经典比特有 “00、01、10、11”4 种状态(2²),3 个经典比特有 8 种状态(2³)…… 但同一时间,多个经典比特只能表示其中一种状态。

比如金融领域的高频交易系统,用数千个经典比特组成的处理器每秒处理百万级订单,本质是按顺序快速切换 “01” 组合进行计算,效率随比特数线性提升。这也是经典计算机处理 15000 变量的物流优化问题时,需耗时数天的核心原因。

量子比特:纠缠关联,1+1>2

量子比特的突破,在于两个关键特性的实际应用:

叠加态的并行性:n 个量子比特可以同时表示 2ⁿ种状态。谷歌 2024 年发布的 67 比特 “悬铃木” 处理器,对特定问题的计算速度超越经典超算 10 亿倍,其核心就是用叠加态同时遍历海量可能解。

纠缠态的关联性:中国 “墨子号” 卫星与 “京沪干线” 构建的天地一体化网络中,纠缠的量子比特实现了 1200 公里的密钥分发,任何窃听都会破坏纠缠态导致误码率飙升(实测误码率低于 1%),确保了工商银行、阿里巴巴等机构的异地数据加密传输安全。

不过要注意:量子比特的 “并行性” 并非 “同时输出所有结果”—— 测量后它只会坍缩到一种状态,但其计算过程已经 “遍历” 了所有可能,就像 D-Wave 量子退火机解决优化问题时,比经典算法快 1000 倍的效率提升。

三、物理实现:从 “稳定” 到 “脆弱” 的技术博弈

经典比特和量子比特的差异,本质是 “经典物理” 与 “量子物理” 的差异,这也导致它们的物理载体完全不同。

经典比特:稳定易实现

经典比特的物理载体技术成熟且应用广泛:

计算机 CPU 中的晶体管:英特尔 14 代酷睿处理器集成 200 亿个晶体管,通过电压高低区分 0 和 1,可稳定运行数十亿次运算;

硬盘存储:希捷 Exos 硬盘采用磁畴编码,单盘容量达 22TB,状态可保存十年以上;

单原子存储:荷兰团队用扫描隧道显微镜操控氯原子,实现 500Tbpsi 的存储密度,理论上能将人类所有书籍存储在邮票大小的载体上。

这些载体的共同特点是稳定、抗干扰—— 即使在普通室温环境下,经典比特也能保持状态不变。

量子比特:脆弱难维护

量子比特需要依托 “量子态” 存在,而量子态极其脆弱,任何微小干扰都会导致 “量子退相干”。目前主流实现方式各有突破:

超导量子比特:IBM Condor 处理器的 1121 个量子比特需在 - 273℃超低温环境运行,相干时间达 75 微秒,门保真度 99.2%;

离子阱量子比特:IonQ 与橡树岭国家实验室合作,用电磁场悬浮的离子实现组合优化算法,在图分割等问题上超越经典算法;

光子量子比特:中国 “九章” 量子计算机利用光子偏振态编码,抗干扰能力强,特别适合通信场景应用。

这些技术虽在突破,但维护成本极高 —— 超导量子比特的稀释制冷机成本超千万美元,且目前能稳定操控的量子比特数量仍局限在千级规模。

四、应用场景:不是 “取代”,而是 “互补”

很多人误以为量子比特会 “淘汰” 经典比特,但实际两者是 “各司其职”—— 经典比特擅长日常计算,量子比特擅长解决经典比特 “算不动” 的难题。

经典比特:统治 “日常场景”

经典比特在生活和工业中无处不在:

消费电子:苹果 iPhone 15 的 A16 芯片用经典比特处理图像渲染、触控响应,延迟低至 10 毫秒;

数据中心:阿里云张北数据中心用 100 万台服务器存储 PB 级数据,依赖经典比特的稳定存储特性;

工业控制:特斯拉自动驾驶系统的 FSD 芯片,用经典比特实时处理 12 路摄像头数据,每秒完成 144 万亿次运算。

这些场景不需要 “指数级计算能力”,但需要 “稳定、低成本、低延迟”,经典比特完全能满足。

量子比特:突破 “经典极限”

量子比特的价值在特定领域已显现:

密码破解与防护:美国 NIST 选定的 CRYSTALS-Kyber 抗量子标准,正是应对量子比特威胁 ——4000 个量子比特的 Shor 算法可在 8 小时内破解 RSA-2048 加密,而经典超算需上千年;

药物研发:中国 “祖冲之 3 号” 用 54 个量子比特模拟咖啡因分子(仅需 22 个量子比特),将经典计算需 1 年的任务缩短至 9 分钟,精度提升 12 倍;

物流优化:某跨国物流公司用量子算法处理数千辆货车的调度任务,将经典计算需数天的方案优化压缩至几小时;

政务安全:2026 年某市政务网络通过量子比特偏振态编码实现密钥分发,构建 “量子 - 经典混传” 架构,保障敏感数据传输安全。

总结:两种比特,两个计算时代

经典比特是 “确定性的信息积木”,用简单的 0 和 1 搭建了我们如今的数字世界 —— 从单原子存储到百亿晶体管芯片,它的稳定特性支撑了所有日常数字服务。量子比特是 “概率性的信息精灵”,用叠加和纠缠打开了突破经典极限的大门 —— 从 “京沪干线” 的绝对安全通信到 “祖冲之 3 号” 的快速分子模拟,它正在重塑高端计算的边界。

它们不是 “替代关系”,而是 “互补关系”—— 未来的计算体系,很可能是 “经典计算机处理日常任务,量子计算机处理核心难题” 的混合架构。而理解 “量子比特为何不同”,正是我们看懂这场计算革命的第一步。