要理解“CMMN+BPMN+DMN”的融合模式,核心在于把握三者的互补性——它们并非简单叠加,而是通过“动态框架+固定流程+决策规则”的分工协作,覆盖“复杂业务流程”的全维度需求,解决单一标准无法兼顾“灵活性、标准化、精准决策”的痛点。

一、融合的底层逻辑

单一标准的“能力缺口”催生协同。

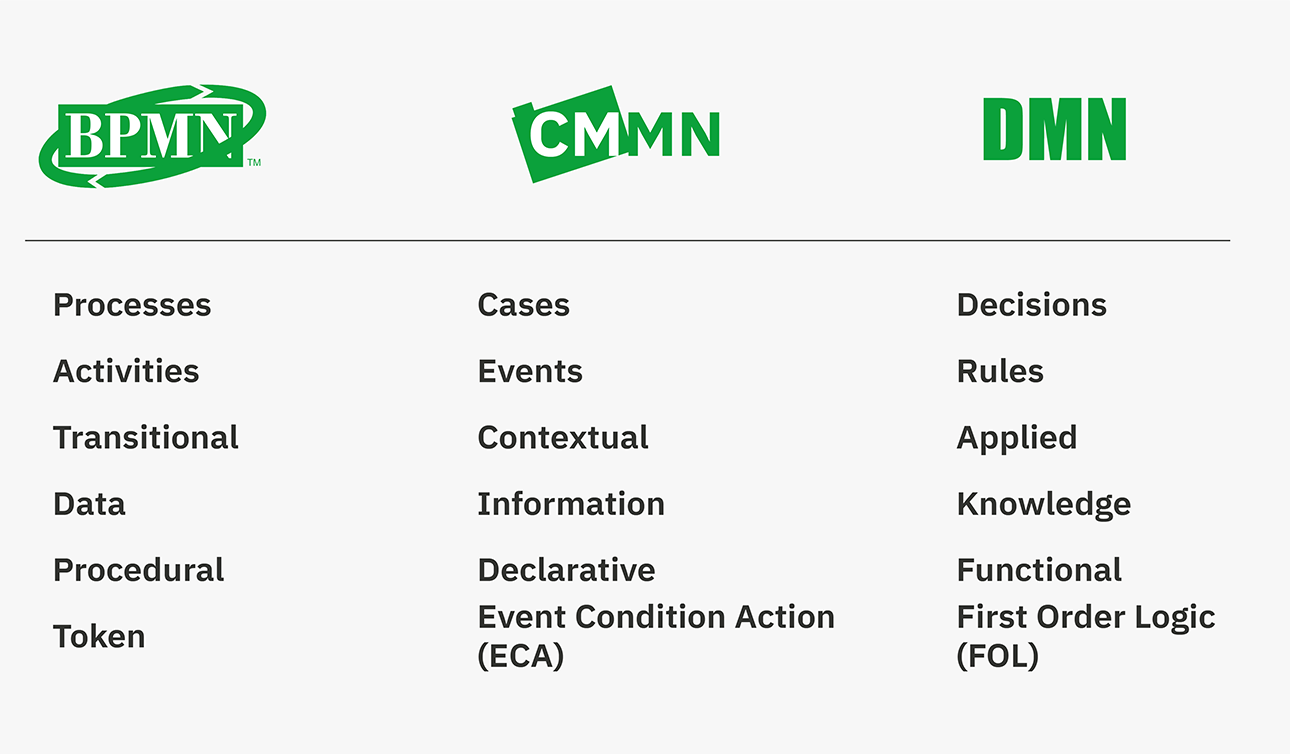

要理解融合模式,首先需明确:CMMN、BPMN、DMN各自的“优势领域”与“能力边界”,正是这些边界的存在,让融合成为必然。

CMMN的缺口:擅长“动态、非结构化流程”(如医疗诊疗),但对流程中“固定步骤”(如出院手续办理)的标准化、自动化支持不足——若用CMMN管理所有步骤,会导致固定流程的效率浪费(需反复人工判断触发);

BPMN的缺口:擅长“固定、结构化流程”(如订单处理),但面对“动态变化场景”(如患者突发并发症)时,需频繁修改流程定义,灵活性极差——若用BPMN管理动态业务,会出现“流程僵化适配不了业务”的矛盾;

DMN的缺口:擅长“标准化决策逻辑”(如“是否使用抗生素”的判断规则),但无法独立承载“流程步骤”或“动态调整”——若仅用DMN,决策规则会脱离业务流程,成为“无载体的孤立规则”。

三者的融合,本质是用CMMN补“动态框架”的缺口,用BPMN补“固定步骤”的缺口,用DMN补“精准决策”的缺口,最终形成“覆盖动态与静态、流程与决策”的完整流程管理体系。

二、具体融合模式

融合并非“三者混为一谈”,而是有明确的角色分工,同时通过“数据/触发条件”实现联动,确保流程既灵活又可控。

1.第一层:CMMN——动态流程的“总框架”

CMMN承担“业务全局的动态管控”角色,负责定义:

核心目标:如“患者康复出院”“设备24小时内修复”,明确流程的最终方向;

任务池与触发规则:预设案例的“可选任务集合”(如医疗中的“检查、治疗、护理”任务),以及任务的激活条件(如“体温>38.5℃触发退烧治疗”);

数据容器:通过“案例文件”存储全流程数据(如患者病历、检查报告),为BPMN和DMN提供数据支撑。

简单说,CMMN像“业务流程的总指挥”,决定“哪些任务可能需要做、什么时候做”,但不强制“固定步骤”——为流程保留动态调整空间。

2.第二层:BPMN——局部固定流程的“标准化执行者”

在CMMN的动态框架下,对“步骤固定、可重复”的子流程,由BPMN负责“标准化落地”,典型场景包括:

事务性流程:如医疗案例中的“出院手续办理”(固定包含“费用结算→病历打印→出院指导→签字确认”步骤)、设备抢修中的“配件入库登记”(固定包含“验收→录入系统→库存更新”步骤);

系统自动化流程:如医疗中的“检查报告电子化上传”(固定对接LIS系统→数据校验→存储到病历系统)、政务案例中的“申请材料线上审核”(固定包含“材料接收→合规校验→初审→复审”步骤)。

BPMN的接入方式很灵活:在CMMN的“阶段”或“任务”中,直接嵌入BPMN流程——当CMMN触发该任务时,自动调用BPMN的标准化流程,无需人工干预。例如:CMMN触发“出院准备”任务时,自动启动BPMN的“出院手续”标准化流程,确保每一次出院手续都按统一步骤执行,避免遗漏。

3.第三层:DMN——关键决策点的“精准规则库”

对流程中“需严格判断、避免主观偏差”的决策点,由DMN负责“标准化决策”,典型场景包括:

业务规则判断:如医疗中“是否使用抗生素”(需满足“体温>38.5℃+白细胞>10×10⁹/L+无过敏史”)、金融中“是否批准小额贷款”(需满足“征信良好+月收入>5000元+负债<30%”);

任务优先级判断:如应急救援中“先抢修设备A还是B”(需根据“设备影响生产规模+修复难度”评分决策)。

DMN与CMMN、BPMN的联动核心是“数据”:CMMN的“案例文件项”(如患者体温、白细胞数据)作为DMN的输入,DMN输出的决策结果(如“建议使用抗生素”)再反过来触发CMMN的任务(激活“抗生素用药”任务)或BPMN的分支(如BPMN流程中“审核通过/驳回”的分支)。

例如:医疗案例中,CMMN的“案例文件”记录患者“体温39℃、白细胞12×10⁹/L、无过敏史”,当触发“用药评估”任务时,自动调用DMN的“抗生素使用决策表”,DMN输出“可使用”结果后,CMMN立即激活“抗生素用药”任务——既避免医生主观判断偏差,又确保决策与流程联动。

三、实际应用案例

医疗诊疗流程的“融合落地”。

通过一个完整的医疗案例,能更直观看到三者的协作逻辑:

1.CMMN搭建动态框架

案例目标:患者(肺炎)康复出院;

任务池:包含“检查(血常规、CT)、治疗(抗生素、退烧)、护理(体温监测、输液)、出院准备”等可选任务;

触发规则:体温>38.5℃触发“退烧治疗”,CT显示肺炎加重触发“抗生素升级”,连续3天体温正常触发“出院准备”;

案例文件:存储患者基本信息、体温记录、检查报告、用药史等数据。

2.BPMN标准化固定子流程

当CMMN触发“出院准备”任务时,自动调用BPMN的“出院手续”流程:

1.BPMN流程1:费用结算(对接HIS系统→计算费用→生成账单);

2.BPMN流程2:病历整理(自动提取电子病历→打印纸质版→医生签字);

3.BPMN流程3:出院指导(按模板生成“用药/护理说明”→护士讲解→患者签字确认);

4.所有步骤完成后,BPMN将“出院手续完成”结果回传给CMMN的案例文件。

3.DMN精准决策关键节点

当CMMN触发“抗生素用药评估”任务时,自动调用DMN的“抗生素使用决策表”:

DMN输入(来自CMMN案例文件):体温39℃、白细胞12×10⁹/L、过敏史(无)、肝肾功能(正常);

DMN决策规则:满足“体温>38.5℃+白细胞>10×10⁹/L+无过敏史+肝肾功能正常”→输出“推荐使用头孢类抗生素,剂量0.5g/次,每日2次”;

DMN输出结果回传给CMMN:CMMN激活“头孢用药”任务,并将剂量信息写入案例文件,指导护士执行。

4.三者联动的最终效果

动态性:患者若突发过敏(CMMN案例文件新增“皮疹”记录),CMMN立即触发“停药”任务,同时调用DMN重新评估“替代药物”,无需修改整体流程;

标准化:出院手续、检查报告上传等固定步骤,通过BPMN确保每次执行一致,减少人为错误;

精准性:抗生素使用、治疗方案调整等决策,通过DMN避免主观偏差,保障医疗安全。

四、融合模式的核心价值

解决企业流程管理的“核心矛盾”。

现代企业的流程管理,本质上面临“灵活性与标准化”“效率与风险”的双重矛盾,而“CMMN+BPMN+DMN”的融合,正是解决这些矛盾的关键:

1.平衡“动态灵活”与“标准化效率”

对“需灵活调整”的核心业务(如医疗诊疗、应急救援),用CMMN保留动态空间;

对“可固定重复”的子流程(如手续办理、系统对接),用BPMN实现标准化与自动化;

既避免“全流程僵化”,又避免“全流程混乱”,兼顾业务适配性与执行效率。

2.衔接“业务目标”与“执行细节”

CMMN聚焦“业务目标”(如患者康复),确保流程不偏离核心价值;

BPMN聚焦“执行细节”(如出院步骤),确保目标落地有标准路径;

DMN聚焦“决策精准”(如用药判断),确保执行细节不出现偏差;

三者联动,让“目标-执行-决策”形成闭环,避免流程“为了走步骤而走步骤”。

3.降低“人机协同”的复杂度

动态调整、人工判断的环节(如医生决定是否新增检查),由CMMN承载,适配人的主观决策;

固定重复、系统自动化的环节(如费用结算),由BPMN承载,减少人的干预;

规则明确、需严格执行的决策(如抗生素使用),由DMN承载,避免人的主观失误;

实现“人管灵活、系统管标准、规则管决策”的高效协同,降低企业管理成本。

总结

融合模式的本质是“用对工具、做对分工”。“CMMN+BPMN+DMN”的融合,并非追求“技术上的复杂整合”,而是回归“业务需求为本”的逻辑——企业的流程管理,既需要应对动态变化的业务场景(CMMN),也需要标准化的执行步骤(BPMN),更需要精准的决策规则(DMN)。三者的融合,本质是“让每个工具在自己擅长的领域发挥作用”,最终实现“流程既活又稳、既快又准”的目标,这也是现代流程管理从“单一工具”走向“体系化协同”的核心趋势。