蓝牙设备的MAC地址(Media Access Control Address)是蓝牙技术中用于唯一标识设备的物理地址,是设备在蓝牙通信中的“身份标识”,在设备发现、配对、数据传输等过程中发挥核心作用。

一、蓝牙MAC地址的基本概念

蓝牙MAC地址与以太网、Wi-Fi的MAC地址同属“链路层地址”,用于在蓝牙无线链路中唯一标识设备,确保数据能准确发送到目标设备。

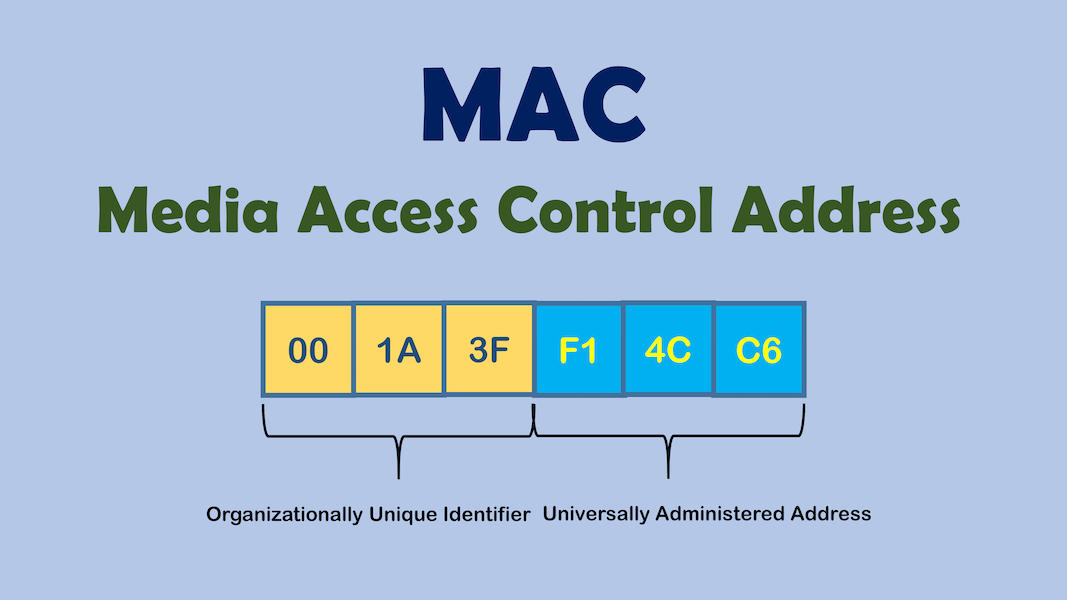

格式:由6字节(48位)二进制数组成,通常以十六进制表示(如 `AA:BB:CC:DD:EE:FF`),每2位十六进制数代表1字节,共6组。

唯一性:理论上全球唯一(由IEEE分配规则保证),但实际中可能存在厂商违规重复分配的情况。

二、蓝牙MAC地址的类型

蓝牙技术(尤其是低功耗蓝牙BLE)定义了两类地址,以平衡“设备识别”和“隐私保护”需求:

1.公共地址(Public Address)

特点:由设备厂商在生产时写入,固定不变,属于“永久地址”。

组成:前24位为OUI(Organizationally Unique Identifier,组织唯一标识符),由IEEE分配给厂商(可通过OUI查询制造商,如苹果的OUI包含 `00:0A:F5` 等);后24位由厂商自行分配,用于区分同一厂商的不同设备。

用途:适用于需要稳定身份标识的场景(如固定设备间的通信),但因固定不变,存在被追踪的隐私风险。

2.随机地址(Random Address)

为解决公共地址的隐私问题,蓝牙引入随机地址(动态变化),分为三类:

静态随机地址:设备首次启动时生成,之后固定不变(但与公共地址无关)。适用于需要稳定标识但不想暴露公共地址的场景。

非解析私有地址(Non-resolvable Private Address):周期性变化(通常几分钟一次),无法被其他设备“解析”其真实身份。适用于匿名广播(如蓝牙信标)。

可解析私有地址(Resolvable Private Address):周期性变化,但依赖“身份解析密钥(IRK)”与配对设备互认。例如,手机与耳机配对后,耳机的私有地址可被手机解析,既保护隐私又不影响通信。

三、蓝牙MAC地址的核心作用

1.设备发现与识别:蓝牙设备广播时会携带地址,其他设备通过扫描地址识别“附近有哪些设备”。

2.通信路由:蓝牙链路层通过MAC地址确定数据的发送/接收目标,确保数据包不被错误转发。

3.配对与安全:在配对过程中,地址用于验证设备身份(结合密钥),防止未授权设备接入。

4.访问控制:部分设备支持“MAC地址过滤”,仅允许特定地址的设备连接(如智能家居设备限制仅手机接入)。

四、隐私与安全机制

固定的公共地址可能被用于追踪设备位置(如通过多个蓝牙扫描点记录设备出现的时间和地点)。为此,蓝牙4.2及以上版本强化了隐私保护:

私有地址动态切换:设备可配置为使用可解析/非解析私有地址,定期(如15分钟)更换,避免被长期追踪。

限制广播内容:BLE设备可选择在广播中不携带公共地址,仅发送随机地址,减少身份泄露。

配对后隐藏地址:配对设备间通过IRK解析私有地址,第三方无法识别,既保证通信又保护隐私。

五、MAC地址的获取方式

1.设备本地查询:多数设备在“蓝牙设置-设备信息”中显示MAC地址(如手机、耳机的系统信息)。

2.扫描工具获取:通过蓝牙扫描工具(如手机APP“BLE Scanner”、电脑端“Wireshark+蓝牙嗅探器”)可获取附近设备的广播地址(可能是随机地址)。

3.开发接口:在Android/iOS开发中,通过蓝牙API(如Android的`BluetoothDevice.getAddress()`)获取已连接设备的地址(需权限)。

六、与其他MAC地址的区别

蓝牙MAC地址和Wi-Fi MAC地址虽然分属不同的无线技术(蓝牙侧重短距离低功耗通信,Wi-Fi侧重高速数据传输),但作为“链路层地址”,两者在核心设计和功能上存在诸多相似之处。

1.同属链路层标识,作用本质一致

两者都是数据链路层(OSI模型第二层)的物理地址,核心作用是在各自的无线链路中唯一标识设备,确保数据帧能准确发送到目标设备。

蓝牙MAC地址用于蓝牙链路中设备的识别与寻址(如配对、广播、数据传输);

Wi-Fi MAC地址用于Wi-Fi链路中设备的识别与寻址(如接入路由器、无线数据帧转发)。

本质上,两者都是为了解决“在同一链路中如何区分不同设备”的问题。

2.格式与结构完全相同

两者均遵循IEEE 802标准对MAC地址的定义,格式完全一致:

长度均为6字节(48位),由二进制数组成;

表示方式均为十六进制字符串,以冒号分隔为6组(如 `11:22:33:44:55:66`),每组2位十六进制数对应1字节;

结构上,前24位均为OUI(组织唯一标识符)(由IEEE分配给设备厂商),后24位由厂商自行分配,用于区分同一厂商的不同设备。

3.理论上全球唯一,依赖统一分配机制

两者的唯一性均由IEEE的全球分配规则保障:

厂商需向IEEE申请OUI(或更小范围的地址块),确保前24位的唯一性;

厂商在内部为每台设备分配后24位时,需保证同一OUI下不重复,最终实现“全球唯一”(实际中可能存在厂商违规重复分配的情况,但属于少数)。

通过OUI数据库(如IEEE官方查询工具),可通过两者的前24位查询设备制造商(例如,苹果的OUI可能同时用于其蓝牙和Wi-Fi芯片)。

4.支持静态与动态地址,兼顾标识与隐私

为平衡“稳定标识”和“隐私保护”,两者均支持静态地址和动态随机地址:

静态地址:由厂商固化在硬件中(如蓝牙的“公共地址”、Wi-Fi的“永久MAC地址”),固定不变,适用于需要稳定身份的场景(如设备绑定);

动态随机地址:可周期性变化(如蓝牙的“私有地址”、Wi-Fi的“随机MAC地址”),避免被第三方通过固定地址追踪设备位置,保护用户隐私。

5.均用于设备过滤与访问控制

两者均可作为设备身份的“凭证”,用于访问控制策略:

蓝牙设备可配置“MAC地址白名单”,仅允许特定地址的设备发起连接(如智能家居设备限制仅手机接入);

Wi-Fi路由器可配置“MAC地址过滤”,仅允许已登记地址的设备接入网络,防止未授权设备连接。

总结

蓝牙MAC地址和Wi-Fi MAC地址虽服务于不同的无线技术,但作为链路层的核心标识,在格式结构、分配机制、核心功能(寻址、识别)、隐私与安全设计等方面高度一致,本质上都是为了在各自的链路中实现设备的唯一识别与可靠通信。

总结:蓝牙MAC地址是设备通信的基础标识,其设计兼顾了“唯一性”和“隐私性”,通过公共地址与随机地址的灵活切换,在设备识别、通信安全与用户隐私之间实现了平衡。